创作生产出无愧于这个伟大民族、伟大时代的优秀作品,是推动社会主义文艺繁荣发展的根本。在中国式现代化的进程中,文学是影视的源头活水,影视让文学熠熠生辉。文学与影视互相支撑,互相借鉴,共同坚守现实主义的传统,弘扬理想主义的追求,在绚丽多彩的社会生活中闪耀出独特的光芒,为亿万观众讲述了精彩故事,送去了温情关怀,指引了奋斗方向。文学与影视的携手并进,融合发展,呈现出文化自信自强的社会担当,激发出文化守正创新的使命价值,增强着中华民族伟大复兴的精神力量。

三年来,以《人世间》为代表的一批由文学改编的影视作品屡创收视新高,收获观众好评。文学向影视转化的作品显著增多,逐步占据影视市场重要地位,发挥出越来越重要的作用。本报告依托作品分析和市场数据对近三年文学作品向影视的转化进行研究和探索。

一、传统文学与网络文学影视改编并翼齐飞

(一)近三年文学作品影视改编两大类型

1.传统文学改编影响明显上升

近三年来,当代文学中现实题材严肃文学的改编逐渐形成了欣欣向荣的发展状态,以《人世间》(改编自梁晓声同名小说)、《装台》(改编自陈彦同名小说》、《白鹿原》(改编自陈忠实同名小说》、《幸福到万家》(改编自陈源斌《秋菊传奇》)、《大江大河》(改编自阿耐《大江东去》)、《我是余欢水》(改编自余耕《如果没有明天》)、《人生之路》(改编自路遥《人生》)等剧为代表,多部由严肃文学改编的电视剧均有不俗市场反响,并赢得了观众口碑。改编并影视化严肃文学正在成为影视行业的新共识,丰富的文学作品宝库正在在成为影视创作题材与内容的新热点。

在当代文学中现实题材严肃文学的影视改编之外,其他古代文学与现当代文学作品的影视化改编也呈现出显著的上升趋势。如改编自张爱玲同名中篇小说的《第一炉香》、改编自关汉卿经典作品《救风尘》的《梦华录》、改编自刘慈欣同名科幻小说的《三体》、改编自马伯庸同名小说的《显微镜下的大明之丝绢案》,以及由金庸小说改编而来的《鹿鼎记》《天龙八部》等等。

根据已收集到的数据统计,在电视剧中,近三年来文学作品改编最多的作者为马伯庸(5部),墨宝非宝、南派三叔、天下霸唱紧随其后(4部)。金庸的武侠小说仍深受古装武侠类型剧的喜爱。在电影改编中,刘慈欣的科幻小说是热门之一,两部《流浪地球》与一部真人剧集《三体》均有很大的社会反响。

从豆瓣评分来看,改编自紫金陈三部作品的电视剧豆瓣均分为7.5分,阿耐、Priest的作品为7.2分,天下霸唱为7.1分,马伯庸为6.9分。值得一提的是,近三年文学改编电视剧评分最高的两部均改编自紫金陈作品,马伯庸的改编作品5部中有3部达到7分以上。

2.网络文学改编占比最大

多年以来,网络文学影视化改编的规模一直很大。据不完全统计,自2020年到2023年第一季度,取材自阅文、中文、晋江、起点、番茄等文学网站的影视改编作品已近70余部。

据有关数据显示:截止到2020年,中国网络文学市场规模达到249.8亿元,网络文学用户规模达到4.60亿人,日均活跃用户约为757.75万人。2020年全年,中国网文圈累计创作2905.9万部网络文学作品,网络文学作者累计超2130万人;网络文学IP的改编量为8059部,其中被改编为纸质出版物、动漫、影视剧、游戏和其他类的作品共有724部。

2021年延续了行业转型升级发展的势头,网络文学IP改编影视剧目超过100部。在总播映指数前10的剧目中,网络文学IP占到六成,电影《古董局中局》,电视剧《赘婿》《司藤》《雪中悍刀行》《乔家的儿女》等受到好评。随着网络文学主流化、精品化进程加快,现实题材创作进一步深化。全国主要文学网站新增现实题材作品27万余部,同比增长27%,现实题材作品存量超过130万部,一批优秀现实题材作品反响热烈。另外,新增科幻题材作品近22万部,同比增长23%,作品存量超过110万部;新增历史题材作品22万余部,同比增长11%,作品存量超过230万部。

2022年,网络文学新增作品300多万部,主要网络文学平台营收规模超230亿元,网络文学IP处于文化产业的龙头地位。2022年度播放量前10的国产剧中,网络文学改编剧占五部,豆瓣口碑前10的国产剧中,网络文学改编剧占五部,《风吹半夏》《相逢时节》等现实题材改编剧目播映指数稳居前列,《开端》《天才基本法》丰富了影视剧的叙事手段;《卿卿日常》《苍兰诀》《星汉灿烂·月升沧海》《且试天下》《风起陇西》等古装剧口碑与播放量俱佳。网络文学改编微短剧在2022年新增IP授权超300部,同比增长55%。言情、现实题材为IP改编的主力赛道,2022年上线剧集中,网文改编作品言情题材占比40%。此外还有悬疑、科幻、玄幻三大潜力赛道,为下游市场提供了可挖掘的丰富素材以及可观的增量市场空间。

(二)近三年文学作品影视改编数量统计

1.电视剧与网络剧

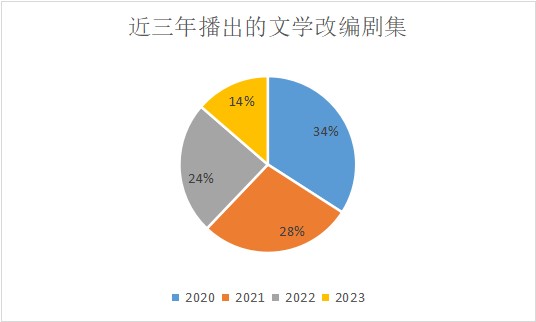

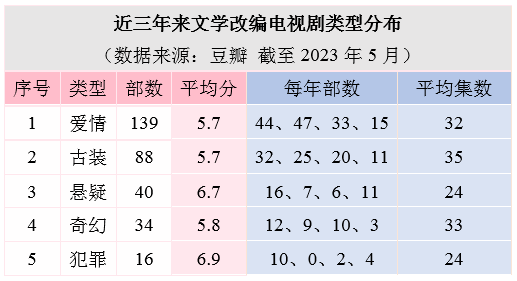

在网络推荐评分平台上,共收录近三年播出的文学改编剧集264部,2020年有90部,2021年有74部,2022年有64部,2023年有36部(截至5月)。其中爱情剧占比最高,达52.7%;其次是古装剧,达33.3%;再次是悬疑与奇幻,分别占15.2%和12.9%(注:部分作品从属于多个类型)。就平均制作集数而言,文学改编作品32集的平均集数明显高于国产剧27集的平均集数。其中,爱情剧平均集数为32集,与总体持平;悬疑剧平均为24集,体现出短而精的特点;古装剧较其他类型的平均集数更长,为35集;再精确到历史剧,其平均集数则更长,为53集,以78集的《大秦赋》、70集的《清平乐》和61集的《大宋宫词》为代表。

在豆瓣开启评分的剧集中,根据豆瓣官网2023年5月14日的数据,近三年文学改编剧集的平均分为6.0分,与同时段国产剧的平均分6.1分基本持平。最低分作品为2021年的《盗墓笔记之云顶天宫》(2.5分),最高分作品为2020年的《沉默的真相》(9分)。7分以上的作品有67部,占25.4%。至于评分人数,文学改编剧集的平均评分人数达93054,远高于近三年国产剧在豆瓣的平均评分人数47331(截至2023年5月),可见文学改编影视作品的热度。其中,10万评分数以上的作品有62部,占比23.5%。近三年国产剧评分人数Top10中,文学改编剧集为9部,非文学改编作品仅有《狂飙》一部。

在网络热度方面,网络文学改编作品占据绝对优势。猫眼2022年全网热度总榜显示,《梦华录》《沉香如屑·沉香重华》《余生,请多指教》《苍兰诀》《卿卿日常》《风吹半夏》《且试天下》《星汉灿烂·月升沧海》《开端》《点燃我,温暖你》《特战荣耀》《幸福到万家》《与君初相识·恰似故人归》13部文学改编作品进入热度前20,热度前10中有八部文学改编作品。

在电视播出方面,由文学作品转化而来的影视作品,2020年有两部进入年度收视率前20,2021年为三部,而2022年则增加至六部,其中《人世间》以首播2.85%、重播1.87%的集均收视率一骑绝尘,根据小说《山哈弄海》改编的《那山那海》和改编自报告文学《山神》的《高山清渠》也有1.674%和1.399%的收视率。2023年第一季度,四部文学改编作品进入央视黄金时段收官电视剧收视前10,集均收视率均破1,《向风而行》《破晓东方》更是取得了收视率1.89%和1.62%的成绩。

2.院线电影与网络电影

在互联网平台豆瓣上收集到的近三年文学改编电影共93部,2020年有33部,2021年有28部,2022年有21部,2023年有11部(截至5月)。其中院线电影为32部,网络电影为60部,还有一部在CCTV-6免费播出。就时长而言,院线电影平均时长为111分钟,远高于网络电影的91分钟。从类型来看,整体上,动作与奇幻类型占比最高,达到37.63%与32.26%;其次是爱情与冒险类型,均为25.81%,再次是悬疑,占比21.51%(注:部分作品从属于多个类型)。而院线电影与网络电影又各有侧重,前者以爱情、奇幻为主,后者以动作、冒险为主。

在豆瓣开启评分的电影中,截至2023年5月15日,近三年文学改编电影的平均分为4.7分。最低分作品为2020年的《云南虫谷之献王传说》(2.5分),最高分作品为2020年的《一秒钟》(7.6分)。6分及以上的作品有15部,占16.1%。从评分人数上看,文学改编电影的平均评分人数达53837,其中,网络电影的平均评分人数为4929,远远低于院线电影的142900人,体现出网络电影相对小众化的特点。

在票房方面,院线电影占据绝对优势。根据2023年5月15日猫眼票房显示,近三年文学改编院线电影的内地总票房为90.86亿,其中,既有《悬崖之上》《刺杀小说家》等票房过10亿的电影,也有《狃花女》《随风飘散》等票房几十万的小成本制作。近三年来,文学改编网络电影的内地总分账票房为6.63亿,平均分账票房达到1325.87万。

从改编来源看,文学改编电影以当代通俗文学,尤其是以网络小说为主,现当代严肃文学较少,古典文学名著也有一席之地,少数影片改编自外国文学。天下霸唱的《鬼吹灯》系列最受青睐,由它改编而来的网络电影达到15部之多,其次是金庸的武侠小说,再次是蒲松龄的《聊斋志异》。选择网络小说改编的优势是目标观众明确且有一定基数;古典文学名著经过历史检验,有深厚的民族性和传统美学积淀,保证了改编作品的最低质量限度;外国文学的改编在数量和方式上有待进一步开拓探索。

(二)近三年文学作品影视改编优秀占比

从电视端收视率、中国电视剧年度选集、豆瓣评分和豆瓣热度四个维度对文学改编电视剧的作品优秀占比进行考察,可以发现,在豆瓣热度Top20中文学改编作品占比最高,达70%;其次是豆瓣评分Top20,占比为35%;电视端收视率次之,排名前20的剧集中有25%改编自文学作品;电视剧年度选集中文学改编作品占比最低,为20%。

由此可见,文学改编影视作品在以年轻人为主要接受群体的网络平台热度和口碑很高,这是注意力经济的一个重要出发点,部分作品既叫座又叫好,但是总体改编质量还有待进一步提升。在以传统受众为主要接受群体的电视端的接受情况和口碑表现一般,在国家广播电视总局公布的年度电视剧选集中占比有限,尚无法与原创作品分庭抗礼。

豆瓣高热度作品TOP20中的文学改编占比:70%

(注:以打分人数为准)

以豆瓣评分人数为考量剧作热度的标准,近三年来豆瓣评分前20名的作品中有14部文学改编作品,占比为70%。这个数据说明,在注意力经济时代,文学作品的影视转化大有可为。

2.豆瓣高分作品TOP20中的文学改编占比:35%

综合考量豆瓣评分与评分人数,近三年评分前20名的国产剧中,文学改编作品有7部,占比为35%。个别作品可能有改编之实但未公开认定者未计入内。2020年,《沉默的真相》《隐秘的角落》《大江大河2》《别云间》四部文学改编作品进入豆瓣评分前10名。21年评分前10名中有1部,为《山河令》。2022年评分前10中,有《人世间》《风吹半夏》《风起陇西》《苍兰诀》,共4部。2023年评分前10名中,有4部文学改编作品(截至2023年5月)。 仅仅从豆瓣评分来看,优秀的文学改编影视作品,总体影响力尚不能完全与原创影视作品分庭抗礼。

(注:本表在考虑豆瓣评分的基础上综合评分人数进行排名)

3.电视黄金时段收视TOP20中的文学改编占比:25%

从电视端收视率来看,近三年央视和地方卫视黄金时段电视剧前20名中有5部文学改编作品,分别是《人世间》《县委大院》《向风而行》《那山那海》,占25%。虽然有改编自梁晓声同名小说的《人世间》以2.85%的收视率登顶榜首,但仍不足以在数量上挽回改编作品总体上不敌原创作品的现状。

4.中国电视剧年度选集中文学改编占比:20%

中国电视剧年度选集,是国家广播电视总局在上一年度中国电视剧中精选并公开发布的20部优秀作品,往往与来年的飞天奖或金鹰奖的入围剧目有较大重叠,因此,也足以成为中国电视剧的一个重要评价维度。

从国家广电总局公布的近三年“中国电视剧年度选集”目录来看,60部优秀作品中有12部为文学改编作品,占比为20%。其中,2020年有6部文学改编作品入选,为三年来最多(30%);2021年仅有2部(10%),为三年来最少。

二、文学改编影视的成功经验

文学作品的影视转化,既非对原著的机械平移,也非对原著的绝对超越,而是守正与创新的动态平衡:既有忠实原著的“不变”,也有影视转化中的“必变”。影视作品在理解原著的基础上能够延续原著的优长之处,同时也能体现出影视创作者的主体性与创造力。

(一)原著选择:网络文学与传统文学并重,多元发展

曾几何时,网文成为剧集最重要的改编来源,“IP”这一非中文的表达方式一度成为中国影视行业的全民热词,价格居高不下,网络文学的影视转化甚至左右到行业的发展走向。但当时移势易,网络IP的效力被业界客观看待之后,文学作品的影视转化便在一定程度上摆脱了网络IP一枝独大的畸形格局,开始走向网络文学与传统文学并重、严肃文学与通俗文学并重的新局面。从数量上说,网络文学的影视改编仍然占比较大,但传统文学尤其是严肃文学的影视转化以总体上的量少质优影响深远

2020年全年,由网络小说改编的影视剧多达140部左右,占全年国产剧数量的60%。玄幻、仙侠、穿越、宫斗、权谋、甜宠等类型的剧集轮番上演,但“流量快餐”的红利并不持久,网络文学改编剧极易落入故事同质化、人物模式化、过度娱乐化的窠臼。此时的市场便需要新鲜的作品来补位,而传统文学作品尤其是其中优秀的严肃文学作品恰好满足了这种需求。严肃文学成为影视改编的热门来源,对文学和影视行业可谓双赢。优秀文学作品的思想性和艺术性、成熟完整的故事框架和深入人心的人物形象,为影视剧提供了坚实的人文根基。电视剧《人世间》《白鹿原》《三体》、电影《流浪地球》的成功播映,都离不开原小说奠定的坚实基础与良好名声,网文改编亦是如此。文学作品的影视化,也有利于文学更好地融入现代传播格局,使其在不同艺术门类和文化形态的交流借鉴中得到更广泛的传播,每次改编影视的热播热映,都能带动文学作品的重新走红。

传统文学尤其是严肃文学受到青睐,成为广义IP的重要来源,与网络文学改编比翼齐飞,是影视行业从重视流量转型为追求品质的风向标,也是文化多元、百花齐放、良性发展的重要标志。

(二)影视转化:源于文学也要合于影视,互利共赢

作为叙事艺术或大戏剧阵营的一员,电影、剧集与文学有交集,但并不全同:媒介属性有异,主流观众有异,营收方式有异,叙事方式有异。优秀的影视改编必须要面向主流观众,兼顾社会效益与经济效益,取原著之精华,补原著之短板,适度创新,再创辉煌。因此,既尊重原著又尊重影视、努力实现双赢,是文学作品向影视成功转化的必由途径和宝贵经验。

1.基于影视文化属性的冷暖转换

较之于小说,影视作品受众更广,与大众传播和主流文化的关系更为紧密。其中,电视剧获取媒体资源的成本更低、播放平台更公开,受众规模和主流文化接受度均高于电影。多屏时代以来,许多电视观众被其他终端的观看渠道分流,但传统电视观众的基数依旧可观,且多是以家庭为单位的集体观看。因此,从文学到影视的媒介转化,需要考虑到文化属性与欣赏方式的更易。具有一定精英文化倾向的严肃文学作品,在改编过程中尤需注意大众传播条件下的受众需求。

在近年来较为成功的改编作品中,围绕影视艺术的文化属性所做出的能动调整,主要表现为人物形象修正、全剧底色提亮以及作品主题转译三种方式。

第一,人物形象的修正。对比小说,许多主人公的形象在影视转化的过程中,都进行了不同程度的修正,使之在可信的基础上更为可爱——《人世间》弱化了周蓉性格中利己的部分,设计了乔春燕夫妇主动道歉与周秉昆夫妇冰释前嫌的情节。改编自小说《不得往生》的《风吹半夏》对女主角许半夏的塑造进行了大规模调整,如将原著中许半夏谋划污染滩涂来低价得到土地的行为嫁接到次要人物陈宇宙身上,从而使许半夏保持良心,人物的道德前后统一。同理,《装台》对刁菊花形象的善化、《叛逆者》对林楠笙爱情线的简化,都有效修正了主要人物的总体基调。

第二,全剧底色的提亮。影视作品一方面作为现实生活的写照,另一方面作为大众性的文艺作品,需要以积极的价值导向引领观众。因而,一些作品在跨媒介叙事中淡化了原作的消极基调,通过轻喜剧的处理方式、大团圆结局的编织,将冷峻的灰暗现实主义转变为向上向善的温暖现实主义。如,脱胎于小说《如果没有明天》的网络剧《我是余欢水》,以轻喜剧元素冲淡了原著的灰暗底色,将结尾悲观的封闭式结局改为开放式的叩问与省思。《装台》《人世间》《大江大河》等带有正剧色彩的作品,在修正人物形象的基础上,为人物赋予温馨的结局,在直面现实矛盾、社会问题的同时,开辟出涵濡着真、善、美的“中国式心性现实主义”的美学范式。

第三,作品主题的转译。文学作品的主题往往倾向于个人化、复杂化的思考,或注重类型叙事本身,疏于主题思想的表达。因此,对原著主题的适应性转译,是改编创作的必要环节。近年来表现亮眼的影视改编,其主题的转译呈现出通俗化、明确化、主流化几重特征。例如,网络剧《开端》为公交车上的几位乘客设计了典型且相对独立的人物线,刻画出比小说更为生动的乘客群像,其中对二次元男孩卢笛的着墨最多,在使之参与进有关解救的主线叙事的同时,也使作品与青年亚文化群体、亲子代际冲突等现实问题产生关联,为“无限流”的游戏性叙事注入现实主义底色,与更广阔受众的认知经验相对接。《平原上的摩西》将聚焦东北下岗工人个体命运沉浮的文学化悬疑叙事,横移为以爱情悲剧为内核,以刑事案件为形式的类型化悬疑叙事,从而将原著具有宗教救赎色彩的主题转为对消逝童年的追忆,更能引发大众共鸣理解。《人世间》《乔家的儿女》《大江大河》《装台》等作品,则借助人物底色与作品基调的提亮,将严肃的现实反映转换为温和的家国同构,以小人物境遇变迁侧写时代发展,通过对中国故事的审美化书写,实现与主流价值的有效对接。

2.基于影视文化属性的叙事变动

从小说到影视的跨媒介转化,叙事方面的嬗变主要呈现出三重共性。

首先,相较于小说,以视听为媒介的影视艺术,对欣赏过程中观众想象力的参与要求低,作品所携带的信息清晰度高,更接近麦克卢汉所说的“热媒介”。因此许多成功作品在改编时都对原小说的讲述视角、叙事线索做了更符合影视媒介特性的调整。以《平原上的摩西》为例,剧版弱化了原著中七位人物复调般的叙述形式,代之以全景式的零聚焦叙述,和以庄树、李斐两个主要人物为代表的各自家庭的内聚焦。电视剧延续了原作跨时空的讲述方式,但用以时间因果为序的段落廓清了小说散碎、跳跃的叙事,从而使故事的叙述更为连贯晓畅。

其次,近年来获得成功的改编剧集没有拘泥于原著的体量,而是依据自身所需和艺术规律做了有效增删——《人世间》原著长达115万字,剧版简化了周家兄妹各自复杂的人生经历,为三人生活轨迹重叠的家庭叙事预留讲述空间;同时增加了骆士宾下海经商和酱油厂“六小君子”后代们的经历,开拓了叙事的地域维度、代际经度,牵系起更广阔的社会图景与人物谱系。43集电视剧《叛逆者》的小说底本仅4万余字,电视剧中增设了特务处陈默群、王世安两任站长的形象,既丰富了故事拓展的可能,也以陈默群人物弧光的变化,为主人公林楠笙的成长线推进提供了动力。《鹤唳华亭》一改原著娓娓道来的叙事风格,以萧定权梦魇中的景象开篇,在典型的“热开场”中预设悬念,引发观众的欣赏兴趣。《显微镜下的大明之丝绢案》将小说中帅家默“讼”与“玩”的尖形特质,分散给程仁清、丰宝玉,使剧中人物更加鲜明,并在丝绢案的主线叙事中,复合进家族世仇、隐田阴谋,为戏剧性的编织开启可能,增强了叙事的可观性。

最后,作为原著文本再生产,电视剧文本的二次创作于初始文本而言,也是一次填补叙事缝隙、提升叙事精度的机会。对此种机会的把握,也是众多改编剧获得成功的原因之一。如网络剧《开端》,相较于原小说,剧版为王萌萌执意下车赋予了具体的缘由,并对陶映红夫妇制造爆炸为女儿复仇的行动,从谋划到实施的步步推进,加入了节点事件作为叙事动力。从而使相关人物的行为更具合理性,同时为爆炸案的发生营造了可信、必然的基础情境。再如以南京作为主要叙事空间的《乔家的儿女》,电视剧充分开掘本土的地域元素,并以此作为叙事支点,进行有机的再想象。如,剧中新增了姨夫齐志强在城墙上鼓励少年乔一成、青年乔一成与文居岸爬城墙的情节,以古城墙这一南京的历史文化地标为载体,在此基础上构筑寓托情感的人物行动,进而为人物关系的形成、人物心理的刻画提供了准确的铺垫,并使叙事更富隽永意味。