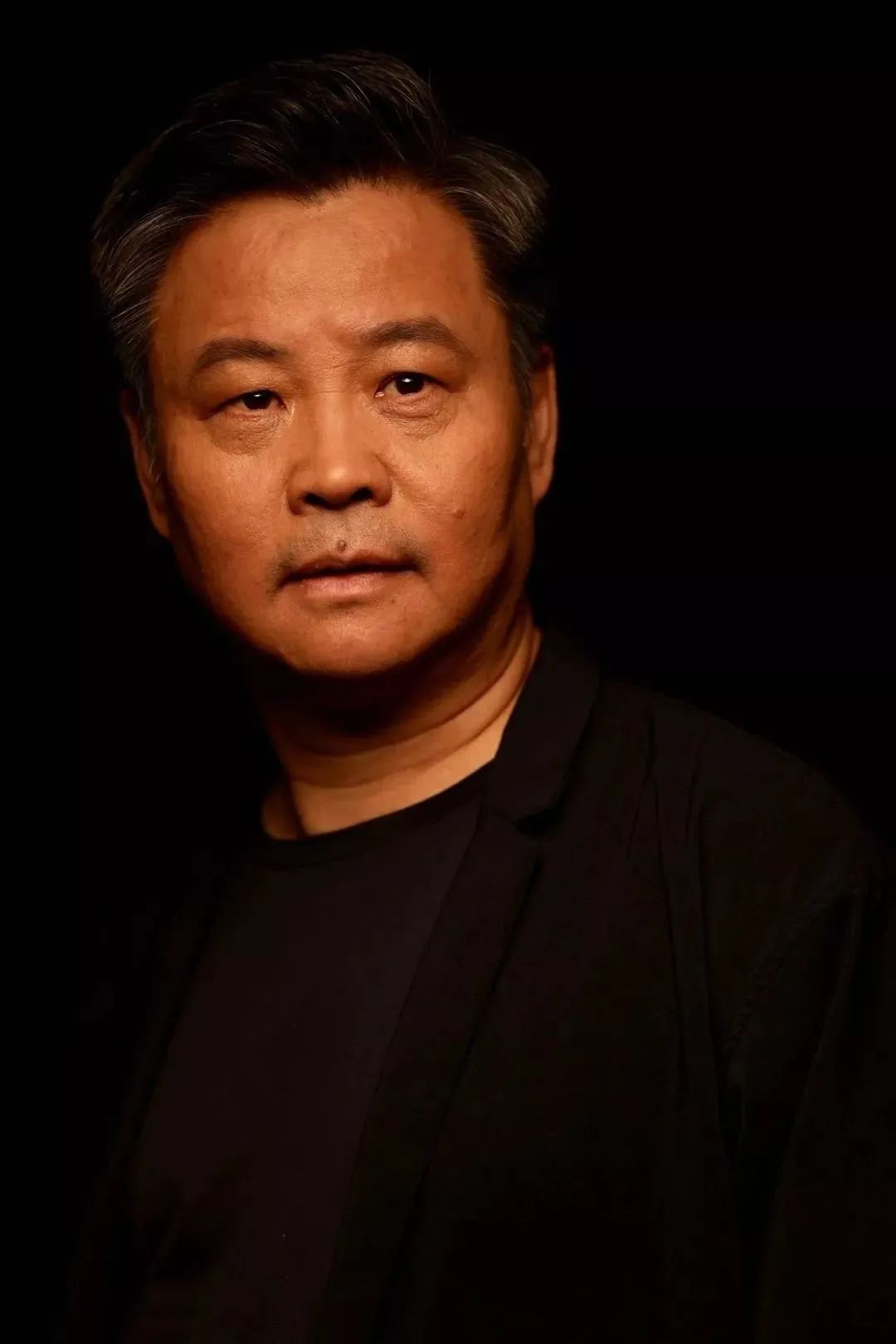

认识余华几十年了。

我们是君子之交,余华一发表新作,我就会认真阅读,然后见面,再聊聊。

到北京后,我在南海出版公司就职。某个下午,我和袁杰伟、杨雯代表出版方和余华在北京方庄购物中心吃了顿饭。

这顿饭,主要是袁杰伟想约余华正在写的新长篇。余华写作进度非常慢,没给我们明确答复。为获得新作的出版权,1998年,南海出版公司再版了《活着》。没想到,南海版《活着》成了畅销书。此前,《活着》已在长江文艺出版社出版,印数不多。南海版《活着》每个月都要再版一次,一口气卖了20多万册。

南海版《活着》赶上了纯文学大环境的复苏,又是康笑宇设计的封面,加上余华刚获意大利格林扎纳·卡佛文学奖,为宣传提供了新话题。

南海版《活着》出版后,南海出版公司又相继出版了余华的《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》两部长篇,以及他的随笔集《灵魂饭》,这些书后来都成了畅销书。

世纪末情结让很多作家试图以长篇小说来书写百年中国,余华也不例外。“下部长篇小说,我将写百年中国人的生活,以江南小镇家庭四代人的经历切入,从正面来描写我们这个时代。”饭桌上,余华这么说。

离开南海出版公司后,几经辗转,我最后落脚在腾讯网。这些年,我在不同时间,与余华进行了多次深度交流。

这些交流,多因新书的出版。从《活着》《许三观卖血记》《我能否相信自己》,到《兄弟》《第七天》,再到最新的《文城》。在三联书店、余华玉泉路的家等地方,从面对面到电话,再到网络邮件,我见证了余华的作品从不畅销到畅销,见证了他走出国门,成为有世界影响力的大作家。

余华非常好,他尊重自己,也尊重交流者,逻辑性强,有条理。每次交流,从不要求审稿,或对稿件进行删改。这些年来,这样的交流对象不多。

唯一的一次认真,是在《兄弟》引发争议后,他在邮件中严肃回答了我的问题。《第七天》《文城》出版后,也相继引发了争议。在余华身上,写作的转型往往伴随争议。研究一个有自我挑战的作家,是有意义的。

回忆二十世纪八十年代

张英:你出生在医生家庭,也当过牙医,这对你改行当作家有影响吗?

余华:没影响。我父亲是山东人,部队卫生员,转业后在浙江省防疫大队负责全省家禽牲畜的防疫工作。父亲先被下派到浙江省海盐县当沈荡镇卫生所所长,在完成浙江医科大学的专科学习后,回到海盐县人民医院当外科医生。母亲在浙江医院工作,后来到海盐父亲的单位工作。

1977年恢复高考,我刚好高中毕业,报名参加了。第一年没考上,1978年又考了一次,还是没考上。我就按父母的安排,去卫生学校学习一年,到武原镇卫生院当了牙医。当医生算不错的职业,但时间长了就没意思。天天重复,每天站着,手拿工具,面对张开的大嘴,面对深黄不整齐的牙齿。我情绪低落,感到前途一片灰暗。

卫生院在大街一边,空闲时,我就站到窗口看外面。有时会呆呆地看上一两个小时。对面是海盐县文化馆,我天天看到文化馆的人在大街上晃,不用正常上下班,游手好闲,非常羡慕,想扔掉手中的工具,和他们一起闲逛。

后来我认识了文化馆的几个人,就问怎样才能到文化馆工作。文化馆的工作人员,都须有技能、特长,搞音乐、美术、文学都行。如果能发表些文章,就能到文化馆工作。我想了想,决定写小说。白天在单位上班拔牙,晚上回家写。

张英:《十八岁出门远行》是你发表的第一篇小说?

余华:不是。《十八岁出门远行》是我的成名作,它让文学界认识了我。我从1980年起练习写作,用了两年多时间就开始发表小说。我的处女作短篇小说《第一宿舍》发表在1983年第1期的《西湖》杂志;接着第8期又发表了《“威尼斯”牙齿店》;到11月份,接到时任《北京文学》编委周雁如打来的电话,让我去北京改稿。当时《北京文学》的主编是杨沫,副主编是王蒙。周雁如特别好,说你给我们寄了三篇稿子,短篇小说《星星》要改下。我第一反应是到北京的路费谁给我出啊?住宿费谁给我出?她回答,我们会给你出路费、住宿费,还有出差的生活补贴。我很高兴,第二天一早就坐上了去上海的长途汽车,在上海火车站买了张无座票,一路站到了北京。

在《北京文学》杂志社见到了周雁如。她很热情,说,你的小说写得挺好,就是结尾很灰暗,需要改动下。她让我结尾改光明点。我一天就改好了。小说发表在《北京文学》1984年第1期。

我改完小说,打算回浙江。周雁如人特别温和,体贴入微,她说你来趟北京不容易,又不用自己花钱,就在北京好好玩一玩吧。我玩了快一个月,把北京的旅游景点都玩遍了,打算回家。《北京文学》给我开了介绍信,按干部出差标准算了往返差旅费,每天补助两块钱,为我买了回上海的硬卧票,还给我补了来北京的硬卧差价。

回到海盐,县里领导对我很重视,我是中华人民共和国成立以来海盐县首位去北京改稿的,接着12月又在《青春》杂志发表了短篇小说《鸽子,鸽子》,我终于到文化馆工作了。

张英:你赶上了文学繁荣兴盛的好时候,能在文学界树立好口碑不容易。

余华:我比较幸运。当时我少看文学杂志,少看同行作品,但西方文学名著看得不少。一定要看名著,看川端康成、卡夫卡、海明威、马尔克斯、福克纳等。眼界提高了,手才能提高,所写才会比杂志上的好。写作没什么诀窍,一篇一篇写,写不下去,就逼自己写,一篇篇写下来,你就会发现自己在进步。语言变好了,会讲故事了,人物也更丰满了。我是一点一点进步的。

二十世纪七八十年代,很多老杂志复刊,也新创办了许多文学杂志,发行量都很大,几十万册算正常。正是文学的春天,有王蒙、汪曾祺、张贤亮等名作家,年轻写作者更多,编辑对待来稿也非常有责任心。那时寄稿件不花邮费,减去信封一个角就可以了,邮资统一由刊物结算。我能混出来,就是靠自由投稿。当时作家要扬名立万,出书作用不大,主要靠著名的文学刊物。在《人民文学》《收获》发个短篇,就可闻名全国;获个奖,就能改变命运。

除了《星星》,我在《北京文学》还发表了短篇小说《竹女》《月亮照着你,月亮照着我》等。《星星》获得了“北京文学奖”,后来碰到莫言、苏童,他们都说对《星星》印象很深。我接连又发了些,又去了鲁迅文学院和北京师范大学联合举办的创作研究生班学习,逐渐有了点名气,于是从文化馆又调到了嘉兴市文联,后就到了北京发展。

张英:短篇小说《十八岁出门远行》也发表在《北京文学》吧,1987年第1期。

余华:我把《十八岁出门远行》看成我真正的小说处女作,之前的作品很不成熟。《十八岁出门远行》源于我在一张小报上看到有关嵊县的新闻,说公路上有辆运苹果的车被抢了。我觉得很奇怪,就写了《十八岁出门远行》。

我赶上了一个好时代,搭上了最后一班车。文学杂志编辑非常认真,会寄回铅印或油印的退稿单,工工整整的,称呼我为“余华同志”。当然也有懒编辑,连“某某同志”都不写。

到九十年代,文学杂志的日子也不好过了。邮费上涨,作者投稿要自己掏邮费了,自由投稿一般就不回退稿信了。新作者要冒出来更难,有的杂志只向名家约稿,自由来稿几乎不看,直接扔垃圾桶。假如我再晚两年写作,说不定还在医院拔牙。

数量与质量

张英:刚写作时,熟悉哪些作家?他们的经验对你有启发吗?

余华:那时我对当代作家不太了解,但较了解鲁迅那代,他们靠写作活得较舒服。刚开始写时,我对鲁迅的认识只限于中学课本,刺激我的是那代作家,写一本书就能拿两百来块大洋,比如郁达夫、巴金当年在上海,比如老舍靠一本书的稿费能在北京买四合院。那时当作家是好职业。每天写上几千字,不仅养活一家,还能养几个佣人,太令人羡慕了。

张英:你在海盐县工作时看过很多国外的文学经典,当时小镇上能买到吗?

余华:在海盐县买的,那时工资低,但书也便宜。刚工作时我工资有十六块钱,过了一年,涨到三十多块,不久我就有稿费了。真是比较幸运,我的作品发表都很顺利,在全国知名文学杂志几乎都发过,少了其他作家屡遭退稿的痛苦。稿费收入有一千多,真是令人高兴。能挣一千多块钱稿费是什么概念呀?

张英:相当于几年后广播里宣传的“万元户”。

余华:我想买什么就可以买什么,那时的一千多块,相当于现在一年挣的钱。

张英:可以随心所欲,买了不少书吧。

余华:我生活在小镇上,没人指导我,我就挑选新华书店的书读,后来去图书馆,喜欢的会注意作者,下次多读些,留意其代表作。在不断的阅读中,我结识了很多外国作家,他们向我展示了我没见过的风景。

我读到的外国文学作品比国内的多。当时国内作品太单调,读国外文学作品很正常。慢慢地,进入我视野的外国作家越来越多。现在,卡夫卡、川端康成,我基本不读了。尤其是川端康成的书,那时我基本读完了。

张英:你已告别迷恋他们的时间。

余华:不是过去喜欢的作家现在就不喜欢了,一直保留有对他们的尊敬,然后不断发现新作家。现在喜欢的作家太多。

读的书越来越多,越来越杂。现在读书,和二十出头时不一样。那时喜欢的就几个作家,现在有三百,更丰富,更多元。我的阅读兴趣,基本在经典里转,怎么变都离不开这个范围。

读书使我了解世界文学是什么样的,无论渺小还是伟大,我都只是已有文学世界里的一棵树,一个作家,仅此而已。

张英:与国内同时代的作家比,你的小说产量不高。

余华:我懒,不勤奋。如要把作品在书店摆满一格,也让人恐惧。我发现一个秘密:托尔斯泰的全部作品,放在书架上都摆不满一格。我的书架上,他所有作品也就那么多,那可是他一生的创作。中国很多作家都已超过他了。

张英:你不能以此为你的懒惰开脱。勤奋、多产才能出好作品,你认为呢?

余华:每个人都不一样。博尔赫斯的书只有三本,但有几十种版本,把各种版本加起来,书也不少。这不是数量关系,是质量关系。要看作品好不好,有没有生命力。

在写作上,我速度越来越慢,越来越不着急。八十年代刚起步时,我写得特别多,功利心重,希望被文学界接受。那时不敢指望被社会认可,社会是非常庞大复杂的范畴。希望被文学界接受得多写。现在我较享受写作,以写作愉悦自己。

张英:你有没有宗教信仰?

余华:没有。有时会通过文学让灵魂与某些事物沟通,这算吗?如有信仰,就是文学。文学让我能和许多事物产生某种沟通。让我虔诚的只有文学了。如八十年代的文学还不是我的信仰,那从九十年代起,它真正成了我的信仰。

外国作家的影响

张英:福克纳说,文学应该表现人类的痛苦,我惊奇于你对痛苦的冷漠。这与你当过医生有关吗?从文学史看,当过医生的作家的作品都有冷静的力量,比如鲁迅、池莉、毕淑敏等。

余华:肯定有关系。父母都是医生,一家人住在医院里,对面是太平间,我对死亡已麻木。从事牙医期间,每天面对各种疼痛,习惯了。这种叙述方式是努力发现自己的过程。我的叙述比较冷漠,即使以第一人称叙述也像旁观者,与小时候的经历有关。

张英:你不止一次提过小时候医院的生活对创作的影响,还在太平间睡过午觉?

余华:父亲医院的外科手术室离太平间不远,我和哥哥进进出出。父亲动手术时,我们可以进去看。我经常在后半夜被哭声吵醒。夏天特别热,睡午觉醒来,湿透了,能在草席上看到自己的身形。生活条件差,屋里没卫生间,得去公厕,公厕挨太平间。太平间干净凉快,有次我试着去睡午觉。小孩胆子大,那个时代没封建迷信,不信鬼神,很快就睡着了。后来读到海涅的诗,“死亡是凉爽的夜晚。”它让我想起在太平间睡午觉的感受。

张英:哪些外国作家对你有影响?

余华:第一位是川端康成;第二位是卡夫卡。

我在宁波进修牙医,看到川端康成的书。正是伤痕文学兴起时,我在小说中表达的是痛苦,川端康成表达的却是华美,他流畅、舒缓、细致入微的描写太美了。被人忽视的他都能观察到。他的作品我都认真读过,《伊豆的舞女》读过多遍。我喜欢他的叙述,专门模仿过,但越写越不对劲。因过于欣赏他的叙述魅力,无形中限制了自己。

1986年,我读卡夫卡,感觉小说可以是自由的、想象的。突然遇到卡夫卡,他解放了我的思想。我和一位作家朋友在杭州新华书店买书,卡夫卡的书只剩最后一本,我用另一套书和朋友换了卡夫卡的书。第二天晚上读到《乡村医生》,印象最深的是马的描写,那匹马非常自由,省去了很多铺垫。《乡村医生》里的那匹马,突然来了又突然走了。我们当时接受的小说是传统的逻辑,一个人走出门,首先写他下楼,再写场景变换,面对一条胡同或一条大街。卡夫卡是怎么写的?这个人走出门,下一段他就到广场了。大师能这么写我为什么不能呢?

川端康成教会了我如何细致地描述,卡夫卡让我学到了写作的精髓。一个作家的叙述能力非常重要。我企图改变当时单调呆板的叙述环境,写了《此文献给少女杨柳》。

一个作家对另一个作家的影响不会太大,现在我读川端康成没法看进去,每个作家都有他的现实。作家是自己的先行者。我非常感激川端康成,他教会我如何进行细致的叙述,从而在叙述中训练自己。仿佛练字帖,先认真练字,才有可能进行创作。

后来,我喜欢上了蒙田、博尔赫斯的随笔。《圣经》中文译本不错,它是中国翻译得最好的,语言优美又有音乐感,如同巴赫音乐的单纯。一些哲学大师晚年写的随笔挺不错,他们中年的作品我读不下去。晚年随笔中深邃的思想散发着光芒。这是随作者的年龄和翻译者的年龄、心态、环境的变化带来的。

海明威对我的帮助也挺大,《老人与海》发表后,美国一片叫好声,说老人是种象征,鱼也是种象征,但对于海明威,老人就是老人,鱼就是鱼,大海就是大海。而一部伟大的作品又无处不存在象征。一个人活着时,既可以阅读、思考,也可以学习、借鉴。

我读得最多的是西方的翻译小说,看汉语译本,用汉语思维思考。我喜欢爱·伦坡,他高中就读完了所有名著,再写作。我就不行,我是一边学习一边写作,由于时代、环境的原因,我天生积累少。我有段时间都在读书,还专门写了读外国文学的文章。越读越令人感叹,无论多么荒诞、离奇,都不能同生活中真实的离奇比较。作家的想象力远没超出世界所展现出来的,人的想象力有限。

张英:你按什么标准判断一部作品是否伟大?

余华:一本书打动人不可能只有一两种理由。如只有一种,可能是某章或某处写得不错。但一部伟大作品打动读者,肯定有无数理由。我喜欢歌德,尤其是《浮士德》,那是登峰造极之作。

张英:你最欣赏的作家是谁?

余华:过去读一些作品后,有最喜欢的。九十年代后,我发现可以同三千个作家对话,能有心灵的沟通,能理解他们。

早期更在意风格和叙述方式,喜欢十九世纪的外国文学。如今喜欢二十世纪的,觉得外国十九世纪的是过时的叙述。在阅读中变得更成熟,标准也在不断变化,考虑的问题也越来越多。

张英:我爱读十九世纪的外国文学,生活节奏太快,好小说不多,太闹。十九世纪的较安静,那时的人体验少,内心反而丰富细腻;当下生活目不暇接,外在体验更丰富,内心感受反而单调、贫乏。

余华:你还年轻,再过十年、二十年,情况就不这样了。每个人的体验都不一样,阅读感觉也不同。大多数人的阅读习惯及阅读口味和生活快慢有关系,一个时代的文学有时正是对这种需求的回应。

生活节奏怎样快,睡觉时肯定是放慢的。有时内心时间感和现实时间感不一样,快和慢相反,生活中的节奏快,读书、学习时的节奏就缓了。

严肃文学范畴的艺术形式也要变化,过去的长篇动不动几百万字、几十万字,这规模在当下有些不适宜。生活环境和时代都在变,人的语言表达、思维逻辑都大大简化了。今天如还写几百万字的小说,我很难理解。我以后的长篇会越来越短,越来越简洁,不超过二十万字。

“先锋文学”对文学的贡献?

张英:你曾和刘毅然、于永和等合作,把我国现代文学史上一些名著改编成剧本搬上荧屏,这挺有意义。

余华:我对中国现代文学不太了解。我读得最多的是翻译小说,这是当时的情况使然。中国现代文学只有几十年积淀,无法和整个世界几千年积累的文学相比。时间非常珍贵,我只能选择读最好的。

当年我在海盐县图书馆发现《太平广记》里的小说时,如获至宝,直接站在那读。后来读鲁迅,才知中国有这么伟大的作家。我接触现代文学缘于和刘毅然一起改编现代文学剧本。对茅盾、郁达夫的印象较深,他们的小说叙述很成熟,是非常好的作家。

张英:怎么看“先锋文学”的贡献?

余华:经过这些年努力,从“伤痕文学”“反思文学”到“寻根文学”“先锋文学”,无论是对世界文坛还是对中国文坛而言,我们已有了自己的文学。

任何文学流派都是在不健全的情况下产生的。中国的先锋文学主要活动期为1986年到1989年。概念总会过去,少数作家会留下来,他不属任何流派了,只属文学。

老有人说“先锋文学”瓦解了,是先锋文学批评的瓦解,不是文学作品。八十年代的作品不会消失,作为历史它永远存在。“瓦解”只是一些评论家的意见。

张英:你很多小说获得外国文学奖项,获奖如同给作家的自信心打强心剂,对吗?

余华:获奖对我的自信心是有帮助的。国外的评奖与国内的标准不一样,这给在国内没获奖的作家提供了机会。国内的文学奖还不能真实反映国内文学创作所取得的成就,那些获奖者不是国内最好的作家,获奖作品也不能代表最好的作品。国内有许多奖项,获奖作品评了不少,但大多数终将被遗忘;很多没获奖的,却经常被提及,时隔多年,如一粒珍珠,依然发出耀眼的光亮。现实常常就是这样。

西方开始关注中国的文学作品。九十年代后中国的文学发展已与世界并行,中国文学走向世界不是靠写政治,也不是靠写风土人情,而是靠写出了中国人的生存状态和精神面貌,写出了真正的中国人。真正的作家寻找的是真理,是排斥道德判断的真理。作家的使命不是发泄,不是控诉或揭露,他应展示高尚。这种高尚不是单纯的美好,而是对事物理解后的超然,对善与恶一视同仁,以同情的目光看世界。

文学的变化和不变

张英:你八十年代的作品,如《此文献给少女杨柳》,已在小说形式上作了努力和探索。

余华:当时我居住在海盐,几乎与世隔绝,这篇作品不是和朋友切磋写成的。我当时不看杂志。那时所有的文学作品都是一个调子,这是件悲哀的事。我那时读了不少西方的作品,《此文献给少女杨柳》是我想改变当时单调叙述环境的产物。

张英:《在细雨中呼喊》的叙述比较华美;《活着》发生了变化,有新的尝试,以对话推动故事向前发展;《许三观卖血记》在风格上发生了巨变。先锋文学发生了令人吃惊的变化。

余华:有人发现时代在变化,身边朋友在变化,他没感觉到自己也正在变化。老有人问,“你写的为什么和八十年代的不一样?”我说我今天和你对话的话题和八十年代一样吗?一切都在变,作家也在变。

有人说年龄越大越理智,恰恰相反,我年龄越大越相信感觉,而不相信教条。刚写作时,总想把世界的本质写出来。对世界本质的理解,每个人都有不同的答案。对小说家来说,要表达对生活、人生、命运、世界的感受。作家优秀与否,和他长期在写作中叙述的训练分不开。写到什么地方,笔下的人物该说什么话,这一句在叙述中能达到什么效果。这是一种判断,一种必须掌握的技能。

写些活生生的更有力量。我写《活着》,写了部我从没那样写过的小说,口语化的小说。以前写总带着某种意象、诗意的叙述,通过叙述去看,叙述者成为了全知全能的人。到《活着》,用什么办法都不对,书中老人不在我笔下,来到我面前时也不清晰。有天早上起来,我采用了另一种叙述方法,用第一人称一下就写了几千字,感觉找到了。福贵把儿子的尸体埋在树下时,天已蒙蒙亮。他瞒着妻子埋完儿子。他从地上站起来,看见那条小路,儿子每天走这条小路去上学。他在月光下的心情必须要写,否则下面就无从下笔。

写什么呢?写《世事如烟》中的河流,我用“道路在月光下发着苍白的光芒”来形容。以这种感觉写《活着》,那是另一种效果,对伤心的父亲太不负责。他儿子把新鞋脱掉,光着脚去上学。环境不同了,这个意象我找了好几天,后来我找到了“月光洒在小路上,像洒满盐一样”这句话。这样写,就把福贵失去儿子的沉痛感表达出来了。

张英:王安忆在一篇文章中提及,《在细雨中呼喊》标志着你的作品走出了迷雾:由模糊到清晰,找到了把握世界本质的方法。到了《许三观卖血记》,人物形象的刻画得到了进一步加强,人物活起来了,非常好。

余华:我以前的作品,人物都是一个抽象的符号。那时有个理论,一个人物和一幢房子、一条街道、一棵树一样,都是道具,都不是很重要。后来,我觉得一个人物比一棵树重要得多。有次在黄山,与林斤澜老先生散步。他谈到有次汪曾祺去见沈从文,问他形象描写的问题,沈先生想了想,说了个“贴”字。许多前辈作家的经验我年轻时都反对,现在回过头一想,我的写作反而证明了他们的经验都是正确的。

许三观开始只是一个人物形象。我与陈虹在王府井逛街,发现一个老人衣服敞开,泪流满面地迎面走来。王府井是那么热闹的场所,人人都拿着精美的商品,除了脚痛,没人会抱怨。突然一个人泪流满面,遇到了什么样的悲伤啊!一个人不在家里哭,而在大街上,在人群中,痛哭流涕,肯定遇到了巨大的、无法压抑的悲伤,我印象很深。

上一篇:星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护 下一篇:“三苏祠是我心中中国文化圣地之首,每次踏进都是一次朝圣”——访中国作协副主席、四川省作协主席、中国当代作家阿来