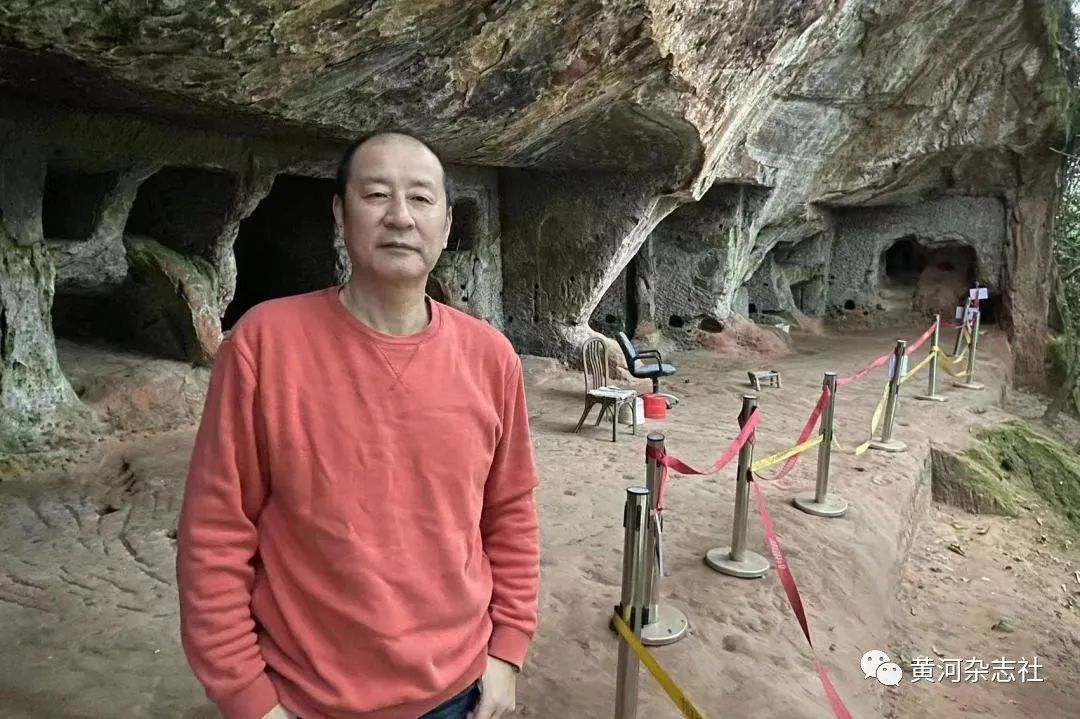

蒋蓝,诗人,散文家,思想随笔作家,田野考察者。人民文学奖、朱自清散文奖、四川文学奖、中国新闻奖副刊金奖、《黄河》文学奖、万松浦文学奖、中国西部文学奖、布老虎散文奖得主。中国作家协会散文委员会委员,四川省作协副主席,成都市作协常务副主席。四川大学文新学院特聘导师。已出版《成都传》《蜀人记:当代四川奇人录》《黄虎张献忠》《锦官城笔记》《成都笔记》《蜀地笔记》《至情笔记》《媚骨之书》和《豹典》《极端动物笔记——动物美学卷》《极端动物笔记——动物哲学卷》《踪迹史》《倒读与反写》《爱与欲望》等专著多部。散文、随笔、诗歌、评论入选上百部当代选集。

01

骑驴入蜀的文人

如果说,唐朝京城之外的灞桥与风雪、驴子共同催生了诗思,那么首功应该归于毛驴。有了毛驴,诗坛就有了“苦吟派”,从此苦吟诗人更有了禅意与归途。想当大诗人,开始骑驴上路吧。

还可以发现,骑驴而行的诗人,与纵马飞驰的官员,在尘烟四起的历史旷野上,昭示出不同的路数。

按照顾炎武的说法,毛驴进入中土,是战国后期的事情。“然其种大抵出于塞外,自赵武灵王骑射之后,渐资中原之用。”(《日知录》卷二九)而“驴”字的产生,清代学者段玉裁认为是秦人所造(参见《说文解字注》),这等于解释了肇始于东汉的“十二生肖”当中,自然没有毛驴的位置了。

驴背一直是文人们悠然的回忆平台。相传张果老与鲁班打赌,后来输了,从此以后倒骑毛驴。“倒骑”的人生美学体现的玄机,还在于即使一个人输了,也可以采取一种另类、边缘、去中心的方式展示自己的智力。事物在自己之后依次盛开,墙内开花墙外香,并暗含“后发而先至”的时间追溯功能。

杜甫名诗《饮中八仙歌》,对唐朝8位嗜酒如命的名人作了生动的描述:“知章骑马似乘船,眼花落井水中眠”,这是写初唐“诗狂”贺知章(659—744年)。贺知章自号“四明狂客”,武则天证圣元年(695年)进士,历任礼部侍郎、集贤殿学士和秘书监等官职。有这等身份的诗人,自然可以纵马,即便是醉得人事不省,马是照骑不误。为何呢?马就是官员们天然的代步工具啊。晚清画家吴友如据此绘制了8幅作品,自然是以贺知章、汝阳王李琎开头,我以为,这个酒仙的次序未必是偶然的。

尽管写有十几首咏马的古诗和律诗,杜甫却不大骑马,所谓“骑驴三十载,旅食京华春”(《奉赠韦左丞丈二十二韵》),反而成为了颠沛生涯的真实写照。一次他在夔州府参加过宴会后,借着酒劲跨上马背,“骑马忽忆少年时”,青春在马背上颠簸,那时候的杜甫“性豪业嗜酒,嫉恶怀刚肠;脱略小时辈,结交皆老苍;饮酣视八极,俗物皆茫茫。”甚至“放荡齐赵间,裘马颇清狂……呼鹰皂枥林,逐兽云雪岗。射飞曾纵鞍,引臂落鹙鸧。”但毕竟年龄不饶人,“走马踏花,快意山水,痛快诗酒,豪杰之风,英雄豪气。不虞一蹶终损伤”,骑在马上的杜甫没走多远就从马背摔下来,这让诗圣得出“人生快意多所辱”的深刻结论。值得注意的是,杜甫众多咏马佳作里只此一首是写“马上”,而且还是遥忆当年。

他在《放船》一诗里说:“直愁骑马滑,故作泛舟回”,这固然解释了自己的年龄已不容许他纵马奔驰的原因,但也暗示一种民间身份的困境。

在诗歌里反复咏叹神骏的李白,其实也是骑驴的主。《唐才子传》记载:李白云游四方,某日,他想去登临华山,便醉醺醺地骑着毛驴向华山赶去,经过华阴县的衙门口,他没有按规定从驴背上下来,县令大怒,派衙役把李白抓来,怒问:“你是什么人?竟敢这般无礼!”拿出笔墨纸张,让李白写供词。李白在供状上没有写自己的姓名,只写道:“曾令龙巾拭吐,御手调羹,贵妃捧砚,力士脱靴。天子门前,尚容走马,华阴县里,不得骑驴?”这番出自体制认可的功勋,足以证明骑驴者比那些骑马者强。所谓“食肉者鄙,未能远谋”,在此不妨改为“骑马者鄙,未能远谋”。宋代御府藏有《李白骑驴图》,在毛文歧《李太白骑驴处》、元好问《李白骑驴图》等诗里,明朝礼部尚书邵宝(1460—1527年)的《太白像》一诗,将诗人与驴子同时予以了合理性放大:“仙人骑驴如骑鲸,睥睨尘海思东瀛”,这不是美化驴子,而是驴因人贵。

《全唐诗》中一共有2200多位诗人,诗人兼官员的不少,但更多的则是布衣。这些诗人生活贫寒,当然买不起高头大马。美国著名汉学家薛爱华,援引《新唐书》的资料指出:“在8世纪后期的几十年中,一匹回鹘马的普通价格为44匹绢,这对于唐朝来说是一笔令人触目惊心的支出。九世纪初年,衰落疲弊的唐朝政权一年支付上百万匹绢来交换北方边境地区淘汰下来的老弱不堪的驽马,已经成了一件稀松平常的事情。”(薛爱华《撒马尔罕的金桃——唐代舶来品研究》,社会科学文献出版社2016年版,第74页)

陈寅恪先生说:“唐代实际交易,往往使用丝织品。”根据《贞观政要》的记载,由贞观之初的“率土霜俭,一匹绢才得粟一斗”一变而为“频岁丰稔,一匹绢得十余石粟”,可以推测出当时一匹绢的实际价值。初唐的均田制度,规定了相应的租庸调制,据统计:天宝年中,全国的赋税收入,包括租庸调、地税、户税,根据卢华语女士的研究:折合绢共计4146万余匹(《唐代蚕桑丝绸研究》首都师范大学出版社1995年版,第68页)。由此可推知,一匹西域马的价格实在高得离谱!

因此,结论很清楚,一是在于诗人买不起好马;但更关键还在于,马往往是宫阙中人的坐骑,嘚嘚的蹄声是“公家人”身份的名片。从低处而言,驴比较皮实,容易伺候,不易生病;马就娇气了,饲料不好都不行。古典戏剧里,那些回娘家的小媳妇就是毛驴背上铺一床被子,由老公牵着,慢悠悠展开摇摇晃晃的生活,成为一曲经典的田园牧歌。

有道是“射虎临秦塞,骑驴入蜀关”。从杭州骑驴到黔、再由黔入蜀的诗僧贯休,到骑驴入蜀的刘禹锡,吟唱着“敲驴吟雪月,谪出国门西”的贾岛,骑驴入蜀时已经58岁,再到“细雨骑驴入剑门”的大诗人陆游……诗人是沉默的,比诗人更沉默的是驴子。唯有驴子细碎的蹄声,唤醒剑门蜀道的森森古柏与嶙峋乱石……

驴子是民间化的坐骑,体现了一种悠然慢性之美,尽管它看上去缺乏飞荡扬厉的意象。所以,白居易的《钱塘湖春行》,描写诗人骑马(骑驴?)所见到西湖早春的旖旎风光,展现了世间万物的蓬勃生机,将闲适自得的情感表露无遗。如果把“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”改为“驴蹄”,真实倒是真实,诗歌的构图感就低级了。

可见,驴蹄一直带领诗人深入事体,并不时被马蹄冒领功名,驴子不过偶尔发出几声不满的驴鸣。

诗人李贺也是终日骑驴游走,《新唐书》说:李贺每天早上太阳一出,就骑上毛驴到山野间转悠,背着破锦囊,东瞧西望,有了灵感就在驴背上记下来,装进锦囊,晚上回家整理成篇。《唐诗纪事》引《古今诗话》中的一条记载——

有人问晚唐丞相、诗人郑綮近期有无什么诗作,郑綮回答说:“诗思在灞桥风雪中驴子上,此处何以得之?”作为诗人的郑綮已很少有人提及,但这个回答却是妙论,诗思只有在驴背上才能产生,离开了驴背,哪还会有诗情?细想起来,他这话的确深谙事理。法国诗人雅姆在一首诗里,借用其女友的话揭破谜底:“驴子就像诗人”!事实倒是事实,但估计中国诗人要集体驴鸣抗议。

唐朝诗人固然写了很多纵马仗剑闯荡江湖的豪迈诗篇,在我看来,这多半是他们骑在毛驴背上雄视古今的结果。诗人踏上致仕之途或屡遭碰壁后,慢镜头一般在落寞中颠簸,脑壳却在拼命壮怀激烈,遥望已然渺远的怒马鲜衣岁月,甚至臆想“十步杀一人,千里不留行”,不妨就叫“驴上沉思录”。而在西方,自我神话的堂吉诃德,再怎么不济也要骑上驽马,由此可以俯视众生以及他的助手,桑丘·潘沙注定就是驴子的伴生物。

02

天下诗人皆入蜀

入蜀必定入成都

古代文人强调脚力与眼力,于是他们总是忘情行走,总是觉得涉足不够。在《游褒禅山记》中,王安石总结出古人游历名山大川而有所得的原因:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深,而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。故非有志者不能至也。”所以,渴望涉足名山大川者遇到困顿挫折在所不惜。这不过是神灵在提示自己——在远方的山巅上,有尚未被命名的人与事在等待自己。问题在于,这些人与事与你可能完全无关!

“支离东北风尘际,飘泊西南天地间。”唐朝时期迷离、瑰丽的巴山蜀水,为那个时代提供了横空出世一般的“西南想象”。

“自古诗人皆入蜀”这一说法由来已久,但最终成型是在晚清李调元和赵熙这两位蜀地大才子的诗文当中。尽管晚清诗坛领军人物宝廷在《偶斋诗草》里也提及“从古诗人多入蜀,前有杜高后黄陆”,陈衍(1856—1937年)在《石遗室诗集》指出“古来诗人每入蜀,少陵玉溪及放翁”,均可以看做“诗人入蜀”历来是古代文学史的一个特殊现象。

从性质上说,“自古诗人皆入蜀”也是移民文化与巴蜀文化对撞生成的结果。

可以发现,入蜀者大体有4种类型:

一是官宦入蜀。

二是游历入蜀。

三是随父为官入蜀,自己终老此地。

四是避祸、罢官入蜀,而最终客死蜀地。

永嘉之乱、安史之乱和靖康之难,无疑是中国历史上的三次影响最为深刻的转折期。尤其是安史之乱,不仅成为唐朝由盛而衰的转折,而且伴随大量皇室成员、江南富庶之家、文艺百工进入巴蜀,全国的文化中心开始由北向西南迁移。入蜀者里最为重要的是官宦,他们往往身兼作家,大致有避乱、入幕、流贬、出镇、奉使等几类。所谓唐代诗人皆入蜀,多少有些夸张,但唐代最为重要的诗人都有入蜀的经历,而且往往在蜀地生活期间的诗歌创作登峰造极,却是不争的事实,所以韩愈有“蜀雄李杜拔”的说法。

“初唐四杰”卢照邻、骆宾王、王勃、杨炯,以及杜甫的祖父杜审言、刘希夷等著名诗人都有入蜀的曲折经历。“四杰”居蜀之时,行踪遍及广元、阆中、绵阳、三台、德阳、成都等地,随处与人唱和,广泛结交本土文士,这对寂寞萧条数百年的巴蜀文坛产生了巨大影响。他们的诗作迅速传播,在前无汉诗传统的巴蜀地区,第一次播下诗歌的种子。而画家吴道子和书法家薛稷入蜀,不但对他们后来的创作产生深远影响,而且也润化了蜀地美术、书法的勃然兴盛。

公元670年,20岁的才子王勃入蜀,他霍然发现一个“采江山之俊势,观天下之奇作”的巴蜀!赞叹巴蜀山水乃“宇宙之绝观”。后人遂用“雄、险、幽、秀”四字来品评巴蜀的自然地理有如神品。他在四川云游两年,到公元617年秋天离开川北之时,写下“长江悲已滞,万里念将归。况复高风晚,山山红叶飞”的诗句来抒发漫游蜀地的心境。

王勃满眼是“宇宙之绝观”,他听到过蜀地杜鹃的呼叫吗?

至少,还有很多诗人是在杜鹃的叫声里恨别鸟惊心。

元代伊士珍《甄嬛记》卷上引《成都日事》说,从前曾有一位异乡的书生来到锦城谢氏家,谢氏的女儿偷偷观察了这位书生后,学习卓文君,开始喜欢上他。没想到这位书生听到子规声声催归的呼唤,便赶忙向谢家告退,匆忙返乡去,谢氏女感到很遗憾。

后来再听到子规鸟啼叫的时候,她就像听到野豹的鸣叫声一样心井乱波,于是叫侍女用竹枝去驱赶,侍女一边赶一边骂:“你这声如野豹、让人心神不宁的杜鹃,上回已破坏了我家小姐的美好姻缘,现在怎么还敢到这儿来乱叫呢?”受到这则传说的影响,所以后来人们又以“谢豹”之名来称呼杜鹃。看看成都的姑娘,风化如此,敢爱敢恨,入蜀的诗人们岂能自持,岂能装聋作哑?!

祖籍幽州范阳(今北京市)的卢照邻(约635—约685年)为望族出身,于唐高宗龙朔二年(662年)入蜀,到咸亨二年(671年)出蜀,他在蜀地生活近6年时光。

隋文帝开皇十八年(598年),新都县城由今新都区军屯镇附近迁到现址,筑城墙取土,沿城墙内侧形成凹地,遂建湖池园林,并设接待来往官员的驿馆于此。因地处县城之南,故命名“南亭”。“南亭”逐渐发展成为一处衙署园林,作为后来桂湖的一池春水更是碧波荡漾。新都本地传说,在公元669年初秋,金风送爽,时任益州新都县县尉(掌一县军事,逐捕盗贼)的卢照邻,往桂湖里投了一枚莲子,成就一湖风动情溢的荷塘。

卢照邻风流倜傥,与当地一位郭氏女子相爱,并生下一个孩子。后来离任之际,他指天发誓:不日后,定来接走郭氏。结果出川大约两年后他也有了新欢,不料又患病瘫痪,郭氏女子以为他背信弃誓,伤心绝望一生……

卢照邻离开新都后,并没有离开益州。“后为益州新都尉,秩满,婆娑于蜀中,放旷诗酒”。(《朝野佥载·卷六》)继续“婆娑于蜀中”的卢照邻,想来目迷五色,忙得不可开交。

第二年,与他齐名的才子骆宾王路过成都北郊的新都县,终于见到那位痴痴等待的郭氏女。听完郭氏女的一番讲述与控诉,而那个孩子也夭折了,骆宾王与卢照邻虽是朋友,但他是任侠之人,少年好英侠,不屈节权贵,不迎合流俗,很早就显示出游侠浪漫不羁、独立不群的自由意识。闻一多先生曾评价说:“他天生一副侠骨,专喜欢管闲事、打抱不平、杀人报仇、革命、帮痴心女子打负心汉。”(《宫体诗的自赎》)骆宾王为此怒不可遏,感慨万端,奋笔疾书写就一篇64句的长诗:《艳情代郭氏答卢照邻》。诗情滔滔,卷起千堆雪。他以郭氏女的口吻质问卢照邻:“妾向双流窥石镜,君住三川守玉人……绿珠犹得石崇怜,飞燕曾经汉皇宠。良人何处醉纵横?直如循默守空名。”

长篇七言歌行《艳情代郭氏答卢照邻》。此诗的价值并不在于深情与“声讨”,而是它为唐诗的发展作出巨大贡献,是唐代诗坛长篇七言歌行的奠基作之一,开拓了唐人七言歌行的道路。可见,具有深远价值的文学经典,往往不是刻意为之的。

真实情况是,卢照龄在离开蜀地后患了风痹,居住在长安附近的太白山中,因服丹药中毒,导致手足致残,病情日益严重,他迁徙到阳翟的具茨山下,买园数十亩,预筑坟墓,偃卧其中。这时,卢照邻作绝笔《释疾文》《五悲文》以自伤和自悼,后终因不堪忍受病痛折磨,投颍水而死。在遗作《五悲文》中,卢照邻提到:“昔时人物都应谢,闻道城隍今可怜。忽忆扬州扬子津,遥思蜀道蜀桥人。”其中的“蜀桥人”,就是他在回光返照之际,新都美女郭氏突然涌现于眼前的明眸皓齿……

边塞诗人高适原籍渤海(今河北景县),安史之乱后入蜀出任彭州、蜀州刺史,之后转升天府地区尹,剑南西川节度使,为蜀中局势的稳定做出一定贡献。诗人李商隐也曾两度入蜀,为历史留下不少描绘巴蜀胜境的诗篇……

天宝十四年(755年)冬季,安史之乱爆发,唐玄宗避难入蜀。一波动万波随,由此造成了空前的入蜀移民潮,在有意无意间,这次移民为蜀地输入大量一流文化大才。文人们游宴的地点,浣花溪、摩诃池、散花楼、合江亭、西园、北池、武担山、青城山等地。这一时期入蜀的文人墨客当中,伟大者首推杜甫、黄庭坚。

随父亲入蜀的女诗人薛涛,自入乐籍起直至卒于成都碧鸡坊的五十余年时间,正是西川幕府游宴唱和最为兴盛的50年,也是唐代成都文场最为热闹的50年,这对于晚唐五代以至两宋时期巴蜀地区的文化繁荣意义深远。纵观整个唐朝士人入蜀的历程,僖宗在蜀时期,算是一个山登绝顶的最高峰。(张仲裁《唐五代文人入蜀考论 》)

除了出生在蜀地的诗人陈子昂、李白、唐求等,纵观三百年唐代文学,巴蜀之外的诗人群体,几乎都与巴蜀产生过某种关系。例如“边塞诗派”的代表人物高适做过四川地区最高行政长官;岑参做过蜀中嘉州(今乐山市)最高行政长官,其诗集被命名为《岑嘉州集》;“元白诗派”的元稹任监察御史,奉使“按察两川”并在通州(今达州市)做过司马;白居易在忠州(今重庆市忠县)做过最高长官;“郊寒岛瘦”的苦吟诗人贾岛,以“二句三年得,一吟双泪流”驰名诗坛,他于唐文宗开成二年(837年)入蜀,出任长江县(今四川省蓬溪县)主簿,后调任普州(今四川省安岳县)司仓参军,并病老普州。蜀地人民一直怀念这位潦倒一生的异乡人,贾岛之墓至今还静卧在安岳县城南的安泉山。

天下诗人皆入蜀,入蜀必定入成都。唐代诗人入蜀者,目前统计的总数约有73人。

陈寅恪《金明馆丛稿二编》中就有论及这一现象:“唐代中晚以后,地方官吏除法定俸料之外,其他不载于法令,而可以认为正当之收入者,为数远在中央官吏之上。”天府之国的安定繁荣,自然会吸引来更多的诗人。

“亘古男儿一放翁”的宋朝陆游在四川的吟咏与游踪,与范成大一样,成为宋代入蜀诗人的高标,他们续接唐朝入蜀文人的辉煌历史。从《全宋诗》的记载来看,在北宋人蜀的就有200 多人,其中较为著名的有黄庭坚、宋白、张泳、宋祁、石介、丁谓、蒋堂、张方平、赵抃、范纯仁等。南宋入蜀的文人则有100 多人,其中著名的有王十朋、陆游、范成大等。他们以诗性之光烛照文学,以发现之眼洞见人生。入蜀者的诗文不仅仅在于文学成就,更为重要的还在于,褒有那时蜀地人情与生活百态,成为宏大历史叙事里弥足珍贵的细节和踪迹。

物华天宝、地灵人杰的巴山蜀水,入蜀诗人置身其间,眼界大开,文学创作更上层楼,成为一个入蜀的群体性结果。正如清乾隆五十五年状元、大学者石韫玉《独学庐稿》所言:“古之诗人盖有得江山之助者。江山之胜,世无有过于巴蜀者矣。杜少陵为李唐一代诗人冠冕,读其诗者谓入蜀后尤奇。”蜀中特色鲜明的地域文化、山川风土、宗教思想等各方面都影响入蜀诗人的创作,为他们带来创作灵感,提供创作素材,进而改变其创作心境,影响其创作风格。清朝诗人爱新觉罗·永瑆在《诒晋斋集》中,称这一现象是“诗人入蜀总能工”。

明代何宇度在《益部谈资》中进一步总结道:“蜀之文人才士每出, 皆表仪一代,领袖百家。”晚清曾任四川学政的张之洞也说过:“蜀中人士聪明解悟,向善好胜,不胶己见,易于鼓动,远胜他省。”

巴山蜀水是独一的。苏氏兄弟用一副对联,展示其内涵:“何叶能如荷叶圆”“何水能如河水清”。

可以发现,无论是“自古诗人皆入蜀”,还是“自古文人例入蜀”等说法,正是唐宋时代蜀人特殊的地域意识以及巴蜀文学繁盛的突出表现;反过来也可以说,中原和江南地区等人文发达地区却没有类似说法的流行,这一定程度上反映出这些地区文学群体在战争等影响下的低潮与弱化。而宋代眉山“三苏”轰然崛起于中国文坛,南充朝廷衡文取士,多以苏文为范式,以至于陆游《老学庵笔记》记载当时的谚语:“苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜羹”,意思是三苏的文章读熟了,就能考中,可以做官吃肉(做官与吃肉,在民间从来就是如此融为一体);三苏的文章背得生疏,只能名落孙山喝菜汤。三苏之外,蜀地善文章者,尚有苏舜卿、文同、唐庚、韩驹、李焘、李石等,皆名重一时,或为欧阳修所识,或为陆游所赏。

历代入蜀文人的伟大贡献,不禁让我想起北宋思想家、教育家、理学创始人之一的张载,他的名言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,被当代哲学家冯友兰称作“横渠四句”,移之于历代入蜀的文人,毫不过誉。

基于这样的深厚积淀,晚清四川诗人李调元《送朱子颖孝纯之蜀作宰》诗云:

猿啼万树褒斜月,马踏千峰剑阁霜。

自古诗人例到蜀,好将新句贮行囊。

毫无疑问,历代出蜀后的诗人墨客,为后世奉献出来的,真是一派璀璨夺目的锦绣山河。

03

韦皋入蜀方知非

必须提到与诗人薛涛具有密切关系的入蜀官员、诗人韦皋。因为他在蜀地,还有一段奇缘。

位于成都市西、温江区以东永宁镇古峰村,那里有一个大坟坝,这里就是西川节度使韦皋之墓。清乾隆《温江县志》载:“邑东北十里,地名‘大坟坝’,相传白马将军墓。或云,白马将军即唐节度使韦皋也。”韦皋的文治武功在中唐尤其是蜀地彪炳史册,而温江人所知的大概也就是关于“办九大碗”的民俗,头一天到大坟坝前焚香祷告,求借一定数量的方桌板凳、碗碟,然后第二天一早相应的桌椅板凳等就放在坟前供你使用……在民国时期,韦皋墓封土高达十数米,在周围两三百米的封土圈上,砌有各种图案的画像砖,柏树森森。后来农民造房垫基在此取土,并随意取墓地的方砖用来铺猪圈……

韦皋(746年-805年),字城武(一作武子),京兆府万年县(今陕西省西安市)人。唐朝中期名臣、著名诗人。韦皋出身于“东眷韦氏鹛城公房”,排行第二十三。清朝王谟辑本韦氏《三秦记》,有“城南韦杜,去天尺五”之说,是指唐代京城的韦、杜两大家族世代为望族,势力颇大。韦氏所居名韦曲,杜氏所居名杜曲,位于长安的城南,所以当时有歌谣曰:“城南韦杜,去天尺五。”据说,韦皋出生三日,家中宴请宾客,有胡僧不请自到,与韦皋打招呼说“别来无恙”,婴儿韦皋微笑作答。面对家人的绝大疑问,胡僧解释:此小儿乃诸葛武侯之后身,武侯生当东汉末年,作了西蜀丞相,蜀人长久受之恩惠。如今武侯又降生在世上,将来要成为蜀之统帅,而且也会受到蜀人祝福,我往年在剑门,与这个小儿交好,如今听说他降生在韦家,我才不远千里而来……后来韦皋在蜀治蜀若干年,果然应了这僧人的话。