原标题:双雪涛:人到中年,与悲观共存

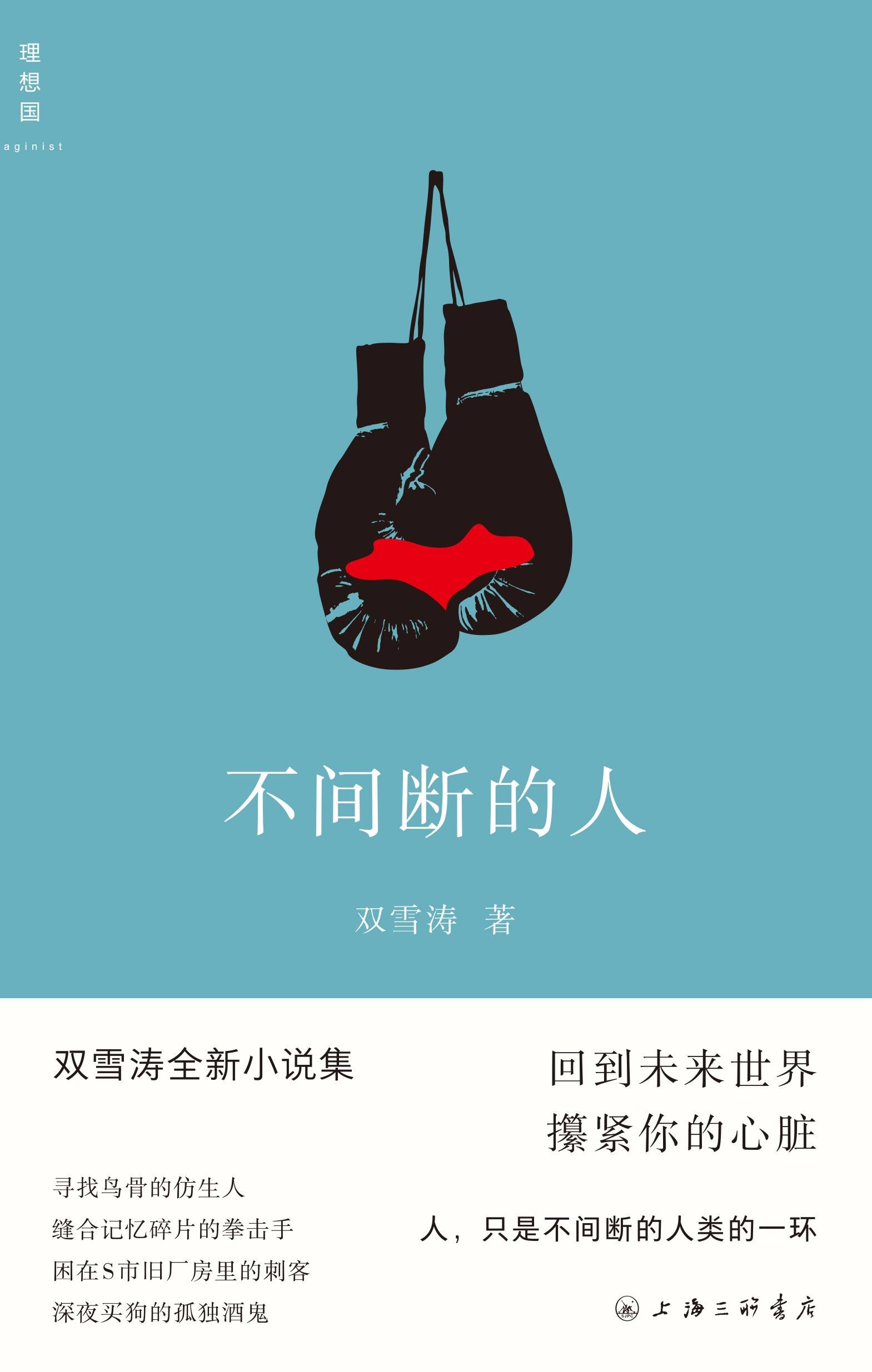

时隔《猎人》五年,双雪涛交出了他的第四本小说集《不间断的人》。

这些年更多人知道双雪涛,或许多少有小说改编的缘故:从2021年春节档电影《刺杀小说家》到2023年的网剧《平原上的摩西》,以及备受期待的《我的朋友安德烈》《平原上的火焰》等等。

但双雪涛的职业依然只有一个,那就是小说家。

新诞生的《不间断的人》,与其说它是一本小说集,不如说它是七个故事装置,有关古老与未来,AI与人心,现实与梦幻,S市与北京的故事轮番上演。在种种不确定中,他追问欲望的形变、暴力的进化、人性的边界,并以此呈现出更多种虚构的可能。

此前,双雪涛有不少以少年视角展开的作品,比如《大师》《跛人》《我的朋友安德烈》《光明堂》等等。我有一个明显的感觉,新小说集里直接的少年视角少了很多,大多是从中年视角出发,但我们依然能感觉到有一种清澈的力量——像是《不间断的人》《白色拳击手》对少年记忆的打捞与复活,在小说的结尾部分非常动人。

而文本之外的双雪涛,也像小说里的那个拳击手,来到了四十岁。

回望这本近二十万字的小说集,他看见了人到中年的自己,比过去悲观的自己,对未来充满怀疑的自己。

但他不想陷于被动。

“我不喜欢静止,我愿意折腾。我会想要去掌握自己的生活。”在接受澎湃新闻记者专访时,双雪涛因为一场膝盖手术已在家休息了两个月。“一方面我承认自己一定要注意了,年龄也上来了。另一方面我还是想通过某一种面对世界的方法,尝试与悲观的情绪共存。”

而文学,就是他面对世界的方法。

双雪涛

【对话】

人到中年,与悲观共存

澎湃新闻:四十岁前后,你对“中年”最深的感受是什么?

双雪涛:中年真的是一个残酷的话题。写作到现在,之前我很少意识到有这么一个“中年”的东西等待着我,我老觉得自己还不算年纪太大,就是在自我欺骗里一直往后拖延认识到自己人到中年这个事实。尤其是从2023年到2024年,我变到了40岁,之前岁数还是3打头的,现在到了4打头,突然一下子意识到我已经来到了人生的中缝。

我之前没有预料到感觉会这么明显。有一天,我发现现在流行的APP,比如小红书、快手、抖音,我手机上一个都没有。我的思维方式、看待世界的方式,和新一代年轻人已经有了挺明显的区别。可能我年轻时看中年人的态度,就跟现在年轻人看我的态度是一样的,这个感觉还挺奇妙的。

还有一种感觉,之前我老觉得这个世界还是非常有希望的,或者说人类的命运总体还是向着一个繁荣和大同的方向走去,这是我年轻时的想法。但是到了40岁,尤其是近四五年世界的变化,让我对自己原来的想法有了疑问,包括现在人工智能的发展、社交媒体的泛滥,知识阶层的失语,这些东西能把我们人类带到哪个方向?其实我已经完全不确定了。这可能也是一个中年的心态,从满怀希望到比较审慎。

澎湃新闻:你有“中年危机”吗?

双雪涛:我不知道“中年危机”的确切定义是什么,但我的腿最近因为运动受了点伤,做了手术,这两个月基本都在家休息。一旦行动不便,感觉就更像个中年人了。因为我之前运动比较规律,强度也还可以,从来没有想过自己有一天会因为一个运动伤需要做手术,我觉得这可能也是中年身体的一个反应。这两个月,我感觉身体停滞了下来,是静止的,非常影响心态。

澎湃新闻:我感觉中年害怕的是一种突然的变化,包括受伤,就是你惯常的生活里冒出了一个意料之外的东西。

双雪涛:是的。我心里有一些悲观的情绪,但另一方面,我也在努力地做复健,有时候很累很疼,但还是得做,这可能也反映了我现在的另一个心态。一方面我承认自己一定要注意了,年龄也上来了。另一方面我还是想通过某一种面对世界的方法,尝试与悲观的情绪共存。我觉得这两个事不是谁打败谁,它们是一对室友,一个住这屋,一个住那屋。

澎湃新闻:不能让它消失,那就接受它。

双雪涛:对。在今天这个时代,如果总要求一个非常乐观的心态,我觉得不太合理。但是另一方面,保持一个审慎的态度,一个积极地想要有所改变的态度,可能会稍微务实一点。

澎湃新闻:我在想,中年生活是否也对你近年的小说写作带来了一些影响?

双雪涛:影响还是有的,在这本新小说集里。其实我的每本书都反映了我那几年的一个心态,这也是我作为一个作家的幸运——因为写东西,可能可以保留下自己心态的轨迹。而且有时候潜意识里的东西,你不写,不能意识到自己是这样想的。所以当我写出来的时候,我能更清晰地看到自己是怎么思考的。这本小说集还是比较明显地表现出了这个东西。

这里面写得最早的一篇应该是《不间断的人》,写得最晚的一篇是《爆炸》,目录的最后一篇,但中间排序不是按照写作时间来的。我直到今年年初还在修改《爆炸》,一个新的结尾。我想整本书确实反映了我从2020年到现在的一个心态。

澎湃新闻:《爆炸》的结尾,让我感到了一种悲愤的对抗。你写过不少陷于命运的人,当从小说世界回到现实世界,你会觉得自己也是被生活推着走的人吗?

双雪涛:每个人对命运能够决定的比例都是有限的,换句话说,每个人都被生活塑造,推着走。但我可能是那种比较愿意折腾的人,我会想要去掌握自己的生活,这是我内心特别本能的一个感觉。只是折腾经常是失败的,屡踣屡起。

写作本身也是对自己掌控的一种呈现。可能你在生活里有时非常被动,但你在写作里是一个发起者,掌握着一些力量,这种错觉是我一直写作的一个原因。

澎湃新闻:或许写作是一个人在无常生活里难得能把握住的一个东西了,但你说“错觉”?

双雪涛:是的,其实也只能说尽力去把握,因为一个人的思想、个性,都会呈现在他/她的作品里。这里有主观的部分,也有客观的部分。主观的部分就是你,你认为你在操控着这个小说,但其实小说同时也在操控着你,你也在悄然呈现着自己的很多未被注意的方面。

很在乎认真阅读的读者形象

澎湃新闻:我们一开始交流这本新书时,你问了我一个问题——“你觉得它好读吗”,为什么想这么问?

双雪涛:我会站在读者那一面去考虑问题,但这个读者不是消费者,这两者有重叠的部分,但有区别。这个读者的形象在我面前是一个认真阅读的形象,阅读的感受都写在脸上,我很在乎这个形象,因为我觉得一个小说,如果没有一个虚拟的读者的形象,它是不成立的。任何一个小说都不可能写给自己一个人看,对吗?或者说,写给自己看的那种小说几乎很少存在。即使一个写作者最后没有把作品拿给别人看,他最初心里也是有一个读者的形象的。

对于这个读者的形象,我希望他/她能在阅读过程中感受到一些趣味,不觉得无聊,这是我一直以来的一个想法,也是一个原则,一种作者和读者的相互尊重。我不知道自己能不能做到,但我会努力去做。这种优秀读者的形象,对我的写作一直是有帮助的。

澎湃新闻:能描述下你心目中的读者形象吗?

双雪涛:这个群体很难概括,里边有太多不同的人。我不知道你看豆瓣的评论吗?反正我之前是挺爱看的,现在看得比较少。我觉得豆瓣上的一些人也在发生变化。

澎湃新闻:怎么说?

双雪涛:我觉得豆瓣有一定社交媒体的性质,这里面肯定有非常真诚、质朴的人,想什么就说什么。但社交媒体一旦越来越成熟,也会包含越来越多哗众取宠的人,他们发言的目的并不是真诚地分享想法,而只是想让别人听自己说话而已。我觉得在任何一个社交媒体成熟后,牵扯到的利益越来越多,真实或者说质朴的东西都会越来越少。

澎湃新闻:你遇到过这样的纠结吗——想在小说里尝试新的东西,但担心它会在某种程度上失去自己过去的读者?

双雪涛:这样的纠结我几乎没有。我前面说到我的原则,另一个层面,我觉得一个人如果只是为了被人喜爱,只写一种东西,那么第一,他的写作初衷我是怀疑的;第二,他不会持续地得到读者的喜爱。因为读者有时候只是有一种心理的惯性,你照着他们的想法写了,他们真的会喜爱吗?我对此怀疑。读者的汪洋大海里有很多声音,但这些声音很多时候是非常短暂的。

而且,我写小说的初衷就是我在这里面能够获得一种有限的自由,如果我妄自揣测读者的心意把这份自由丢掉了,那就不是我刚开始写作时的心态了。

还有一点,我想是性格的原因。我不喜欢静止。我觉得一个人一直写一种东西是一种静止的状态,就是不停地copy(拷贝,重复)自己。那其实是一个非常难的活,需要很强的心理素质。我不具备copy自己的心理素质。我只能按照我自己觉得有意思的方式去写。

澎湃新闻:从上一本小说集《猎人》开始,你有不少小说跳出了东北语境。到了这本《不间断的人》,艳粉街在《刺客爱人》里闪现而过,过去在小说中像是“舞台”的S市更多成为一个幕后的世界,这个感觉对吗?如果比较准确,这个变化从何而来?

双雪涛:S市现在更多变成了一个精神层面的场域,但它也有物质的一面。其实我很难自己概括自己的变化,因为它是自然的一个状况,而我下一本书会怎么去处理家乡的问题,我自己也不知道,它是自然的一个流露。读者看这本书的时候,可能会有似曾相识的感觉,但也会有没有见过的东西。

澎湃新闻:我就是这种感觉——“似曾相识,但又有一些新的东西”。你知道这些年“东北”很热,相关作品很多,你怎么面对外界给你贴上的“东北文艺复兴”“新东北作家群”这一类的标签?

双雪涛:我尊重,因为它是文学概念的一种生产方式,对于生产它的人还是有意义的。另外,它也能让别人迅速地了解作家从哪里来,在传播层面也是有用的。当然它很多东西也是不准确的,不过对于我来说,别人怎么去谈论我,概括我,其实跟我本身是谁关系不大。

澎湃新闻:感觉这两年的地域性文学提法特别多,东北、新南方、新浙江……

双雪涛:它有它的用处,就是在传播上比较容易被人了解、理解,但是用一个地域去概括作家有点稍显简单。

我们的创作场域里还是需要非常有原创性的东西,这也是写作本身的意义。所以我觉得无论是东北的作家,还是南方的作家,还是任何一个作家,他/她最重要的是把握好自己的原创性。你有你的地域性,你有你的方式方法,但最终你要有属于自己的东西,不会跟别人混在一块的东西,这是最重要的。

一个处女座的自由职业者

澎湃新闻:我也注意到,比起《飞行家》(写于2016-2017)和《猎人》(写于2018-2019),这本《不间断的人》出来得似乎慢了一些(写于2020-2024),这个放缓是主动的选择,还是受到了什么因素的影响?

双雪涛:其实出版的速度也不能完全反映一个人写作的速度。这几年我写得不算少,但另一个层面,我觉得刚刚凑够了一本书的字数就急着出版,也不是我的目标。像我这样爱写一些中短篇小说的人,很容易觉得出一本书就是把这一两年写的小说攒起来,但我一直不觉得这样很有意思。除了我的第一本《平原上的摩西》是典型的收纳型小说集,之后的《飞行家》《猎人》《不间断的人》都是我在有意识地组织小说集,无论是篇目还是题材,各个层面,我都在努力组织它。

对我来说,《不间断的人》不算是出得太慢的一本书,它的字数也是这几本小说集里最多的,是最厚的一本。这里面中篇和短篇的大概比例、处理的主题、题材的面向……当我按照我的想法把它完成了以后,我觉得它才可以出版。

其实去年这本小说集的基本框架已经有了,但我一直觉得还少一篇东西,所以从去年年底到今年年初,我一直在写《爆炸》。写完了这一篇,我才觉得这本书比较接近我想象的那个样子。我也愿意慢慢地等待,等待它能够成为我心里,或者说至少过了我自己这关的一个有整体性的东西。

澎湃新闻:听下来我觉得这是一个很好的状态,你有自己的节奏,很清晰,很明朗。我接触的不少自由职业者,或多或少有一点节奏上的焦虑,看似不用坐班打卡,但如果长时间没有交出一个东西,会有焦虑的感觉。所以葆有自己的节奏也是一件很难得的事情。

双雪涛:我挺喜欢自己摆弄自己的节奏,或许因为我是个处女座,处女座很喜欢给自己定一些条条框框,一个处女座的自由职业者其实没有那么自由。

澎湃新闻:那你会有焦虑的时候吗?刚辞职转向写作的时候,你或许会因为“不被看到”“没有成果”感到焦虑,那么现在呢——你会因为什么感到焦虑?

双雪涛:我最开始从银行辞职那会也没有很焦虑。即使那时候小说发表得很不容易,也没人愿意给我出书,但我那时候想的东西很简单,不停地尝试,其实是没有时间去焦虑,不停地在逼自己努力写得更好一些。

你说现在,现在我的心态不能说完全放松,但是也没有特别焦虑。首先一个作家真正追求的东西,其实从他的作品里就能看出来,不需要他自己去说。当然可能有些读者能看出来,有些看不出来,这都是正常的,都没有错。另外一个层面,我不喜欢,比如说中国有些作家有一个传统的想法,写过一本挺受欢迎的书,可能就不想再写了,因为怕后来的写作损害过去的声誉。

我觉得这种东西有点像成功学,它不是一个写作者的心态,成功学的心态不应该放在文学的语境里去讨论,那是另一码事。抛开成功学的问题,如果是从创作的角度去讨论,我觉得一个作家他最该焦虑的是他有没有遇到能够让他兴奋的新问题?他能不能一直保持对写作的敏感度?至于写出来的结果,好或坏,赞美或批评,那是非常外部的东西,也是不能完全通过写作去把握的东西。