阿来一直在书写西藏。2000年,《尘埃落定》获得茅盾文学奖,阿来一夜成名,成为获奖的首位藏族作家。2006年,阿来辞去《科幻世界》总编职务,调入四川省作协,成了一名专职作家。

如今,阿来已经是四川省作协主席、全国人大代表、中国作协副主席。

阿来没想到自己能当作家,靠文字吃饭。“小时候,我以为自己会和别人一样,种青稞,放羊,娶妻,生子,在偏远的小山寨里,安安静静地过一辈子。”

1959年,阿来出生在四川阿坝的一个山村里。他的藏族血统来自母亲。家里几个孩子中,阿来排行老大。五六岁的时候,他就赤着脚,在山坡上放牛羊了。

天地辽阔,太阳、白云、群山千古不变,时间停滞,有翠绿的植被和草地,有盛开的小花和飞舞的蜜蜂、蝴蝶,有牛羊听他说话,这个孩子,一点也不觉得孤单。

1965年,他开始上小学,开始学习普通话。一二年级,习惯了藏语表达的阿来,根本听不懂老师的话。到三年级,他突然就能听懂老师的汉话了。

“文革”期间,阿来父亲因为是大商人的儿子,成了批斗对象。“走资派”的罪名,让这个家陷入到了恐慌中,村里人的指指点点,让阿来变得敏感、细腻、沉默寡言。

小学上完,父母准备让阿来回家放羊。为了念初中,他翻山越岭采草药、打柴,筹集学杂费。初中读完,家里经济条件还是不好,作为长子,阿来放弃读高中,回到了村寨和父母一起干活养家。

在水电站工地,阿来通过阅读改变了自己的环境,见他在读《这里的黎明静悄悄》,工地的领导便安排他去学开拖拉机。工资从十几块变成了四十几块,他和父母都很高兴。

1977年恢复了高考,阿来考上了县里的师范学校,读了两年中专。毕业后,原本应留县城工作的阿来,因为没有背景和关系,成了乡村教师,被分配到一个比家还要偏僻的山寨小学。

那所小学很偏僻,得先坐大半天汽车到公路尽头,再骑马加步行三天,要翻越两座海拔4000米高的雪山,才能抵达。在孤寂的冬夜,陪伴他的只有书,福克纳,菲茨杰拉德,惠特曼,聂鲁达……

教师生涯改变了他的命运。在小学待了一年,阿来被调到中学,又一年后,他调到了县里教高中。在县城,喜欢读书的他,结识了一批“文学青年”,他们一起写诗写散文,有的给报刊写通讯。

学校平时有食堂,到了假期就关门了。阿来只好顿顿在外面餐馆吃饭。一个同学的父亲,叫阿来去参加杂志的笔会,每顿饭都有肉。阿来参加了笔会,因为在会议上和别人打赌,他把自己的日记改成了诗,交给了来参加笔会的杂志编辑,过了一阵子,他的诗发表了,收到了汇款单。

阿来自此成了一名诗人。在发表了一系列的诗歌后,他调入到了《新草地》担任文学编辑。

诗越写越长,细节越来越多,阿来开始写小说,写的都是他熟悉的藏族生活。他的第一本小说集《旧年的血迹》也入选了作家出版社出版的“文学新星”丛书。看起来发展很顺利,他当时却陷入了虚无。调到成都工作的梦想基本无望了,而他的写实风格和当时的先锋文学差异很大。

1989年,阿来外出游历,行走了两个月,翻越雪山,漫游草原,风餐露宿,感受自然,认识脚下的大地。回来后,他写了诗歌《三十周岁时漫游若尔盖大草原》,献给自己的30周岁。

1994年,阿来在文学杂志《新草地》编辑部,在新买的电脑上,他写下了《尘埃落定》的第一行文字。几个月后,小说写完,开始在全国的出版社编辑部旅行。直到1998年,《尘埃落定》才找到知音,人民文学出版社的编辑脚印看中了它,告诉他:“一个字也不用改就可以出版。”

阿来一直书写着藏民族千百年来的历史境况,超越个人的民族文化情感,从人类社会发展层面审视民族历史和经历,自觉承担起了民族文化的责任。

汶川地震发生后,阿来是志愿者。十多年后,阿来的《云中记》以小说的方式,对汶川大地震那场浩劫,进行了文学的审视与表达。

阿来的最新长篇小说《寻金记》在《人民文学》杂志2022年第1、2期发表。“因为工作的关系,这些年我多次进大凉山,同时读了许多相关的文化方面的书,也在档案馆看了许多历史材料,后来发现一个很有意思的题材,20世纪40年代初的西南大山中,从金矿被盗走的大金子,导致一个接一个生命的消逝。他们都是过场者,但又都是令人过目不忘的人物。

“今天我们看到在大量寻求财富的过程中,被财富异化的,吞噬的人。我们寻求财富是为了改善我们的生活,本来是为了生活得幸福,但你发现,在寻金的过程中,好多人把自己迷失了,毫无节制地追求财富,忘了追求财富的目的是为了改善生活,最后不但没有构建自己的生活,反倒毁掉了自己的生活。”

《寻金记》的下部是《得金记》,讲述的是进入新社会后大金子失而复得的故事,目前正在创作中。《人民文学》主编施战军说,下部也将继续在《人民文学》杂志发表。“下部《得金记》与上部《寻金记》一样,讲述商业经济社会下的人性变换与世道人心,在结构上的均衡,正好形成对比,两个时代的映照。”

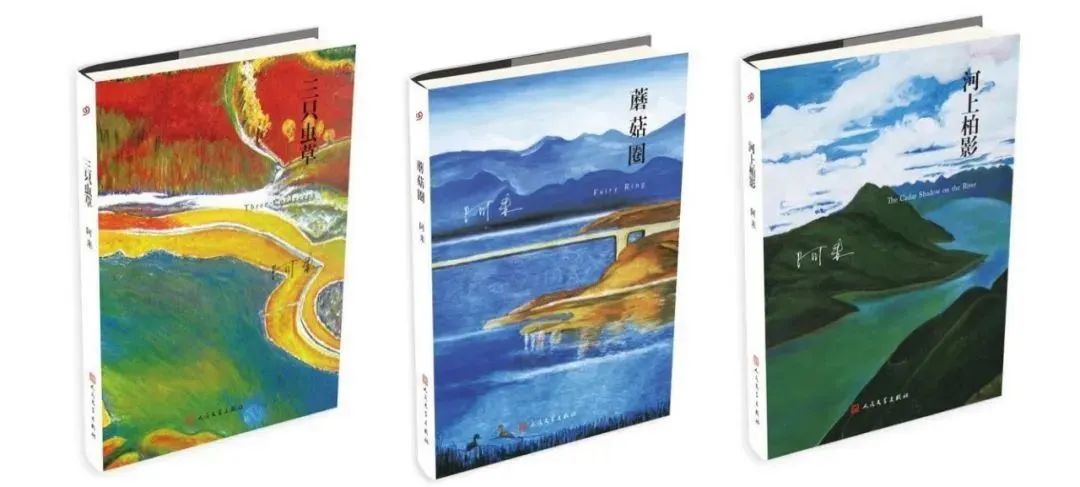

从《尘埃落定》到《空山三部曲》,从《格萨尔王》到《瞻对》。从《云中记》到《寻金记》,从虚构到非虚构写作,时间跨越十几年,但回头看,内容还没有过时。

我想写部关于疫情的小说

张英:谈谈你近些年的创作情况和创作计划?

阿来:写《云中记》之前,我在写另外一本书。但《云中记》的灵感突然来了,就放下那本书,改写《云中记》了。

等我想重新写那本书,但写小说是件很奇怪的事,并不是想写就能写,再捡起来,语言感觉完全不是当初的了,如果要写,只能推倒重来,不然上半截的语言风格和情感与下半截的完全不一样,所以放下了。

新冠肺炎疫情刚来,我想起当年“非典”时的奇特经历。那时北京已比较厉害了,但还没有消息。因为到台湾,我就去了深圳,坐火车到香港,到香港机场时才发现有一种叫SARS(即“非典”)的疫情。

我走进机场,机场的工作人员背着一个药水箱,在机场里走来走去消毒。从香港到台北,台北也是疫情高发地。我到台北不久,北京公布了疫情消息,卫生部部长都在电视上露面了。当时我正在台湾到处穿行,活动一结束,我就回成都了。

四川新冠肺炎疫情暴发,是在大年初二,我们省成立了一整套的防疫机构。我第二天就给我们四川省长打电话,问能不能在指挥部里头给我安排个职务?他说要多大的职务?我说当个副处长就行了。我说我不指挥,有组长就当副组长,可以借这个身份到处看看,没那个身份,那时候是不能走动的。他说好啊,什么时候来。那时是大年初三,我说我初七来。他说为什么初七?我说乡下父母来了,得陪两天。

结果,这个计划没有实现。省长给我打来电话说:“别来了,病毒最喜欢你这种人,最怕年过六旬、有基础疾病的人。你年过六旬,也有基础疾病,万一染上了就比较麻烦,我不批准。”后来我看,确实是这样的。

当时我觉得这是非常好的非虚构题材,最重要的是你要深入到现场。汶川地震后,我当的是志愿者,自己就去了,但是这次去现场,你没有官方的身份,是到不了任何地方的。

张英:你是作家,没接受过专门的防疫训练,上一线会太危险了。

阿来:我编过多年的科幻小说,做过多年《科幻世界》的总编,后来不做了,但继续向科学家学习,认识了不少人。加上我有应对“非典”的经验,可我年过60岁,有基础疾病,病毒有可能专门来找我,我只好被关在家里。

写疫情,只能当小说写了。我写了一个初稿,有十几万字。后来我想,这部小说真发表,恐怕也挺麻烦。

但我确实有想记录的冲动。我采用文学想象的方式,但也不是完全基于想象。现实每天都在发生,而我也经历过SARS,有很多经验很类似。开始写长篇小说,居然效率很高。写累了,在小区里散散步,回去又接着写,大概两个月时间,写了过去最少要半年才能写完的。

2003年“非典”,我住在台北,找到“中研院”。傅斯年先生创办的历史语言研究所,搜集的四川民族学、语言学的材料,好多都没来得及发表,我就在那儿看。

如韩德民院士讲的,没把人跟自然的关系处理好。病毒就潜伏在那些生物身上,甚至在冰川下冻着的、过去老的病毒,不断被激活。

我们很重视历史,但历史却从没给我们教训。

张英:关于疫情的作品非常多,你想怎么写?

阿来:中国文学有亲近自然的传统,但叙事文学有点小缺陷,过分关注人跟人的关系——利用人、算计人……《三国演义》是这样,《水浒传》是这样,很少去探究人跟自然的关系。

这可能跟我们科学观的缺乏或者不完善有很大关系。近代以来,西方有科学意识的小说开始传入中国,鲁迅先生曾经亲自翻译过凡尔纳的科幻小说,比如《月界旅行》,在序言当中,有句很有见地的话:“要使中国人具有新的科学观念,必自科学小说始。”

我们有听故事的传统,有些道理不能直接讲,但把有些道理隐藏在故事里面,春风化雨,慢慢讲给大家听,鲁迅先生是这样的观念。

张英:我们的小说关注人与人的关系,忽视人与自然的关系,似乎与俄罗斯文学的影响有关?

阿来:俄罗斯小说当然非常强大,但这基于人文的历史进步论,美国作家奥尔多·利奥波德、约翰·缪尔、蕾切尔·卡逊等人,他们把自然环保的概念引进到了文学中,也最早进行了环保行动。

把俄罗斯文学和美国文学比较,如果从19世纪讲,可能先讲俄罗斯,但是讲现代性、科学性,我会偏向美国——这就牵扯到人和自然的关系。美国有个文学流派,叫自然文学,这个自然文学不是我们经常说的法国的自然主义文学,它就书写自然界。

美国这些作家,他们很早就发现工业已经严重地影响自然界了,美国的大工厂生产也在影响自然界,他们书写自然,也是最早提倡环境保护的人。他们到议会演讲,反对大公司攫取森林、矿产,污染环境,指出农药对鸟类、鱼类的毒害等等。

美国的自然文学发挥了强大的作用,美国的自然保护区,黄石公园,约塞米蒂国家公园,都是在他们呼吁下建立起来的。他们曾劝说美国的老罗斯福总统去体会自然之美,拉他到红杉林中去露营,为了保护红杉,他居然同意了。这次露营回来,美国建立了林业局及最早一批国家公园。

我写小说,在很多作品里,都会渗透些人跟自然关系的探讨。在今天的消费社会里,城市对来自自然界、来自乡村的物品有旺盛的消费欲,甚至有时有点变态,什么少,就提高它的价格。

太行山里有一种柏树,生长在悬崖上,快要灭绝了,结果物以稀为贵,被人做成了手串,价格很贵。我就批评戴柏树的手串,戴不戴手串又不死人,为什么要戴条手串,要把太行山的柏树搞灭种?

张英:确实没必要。

阿来:我在山里长大,过去缺少食物时,吃过不少野生动物——说老实话,不好吃,没有专门饲养的好吃,还有气味;要做得很软和、很熟,可大部分野味,做出来好吃不容易。除了满足虚荣心,没有其他的。

我以前吃过不下十种野生动物,不是一次两次——过去食物匮乏。今天谁要请我吃野味,我不会吃。

张英:这本关于疫情的小说打算什么时候发表、出版?

阿来:写了个初稿,但不急于出版,疫情本身很复杂,尤其当它变成世界性灾难时,就更复杂了,除了抗疫的问题,很多方面已带入政治中。所以怎么写,表达到哪个程度,还得再看看。修改也需要一个冷静期,我们常说,写作要冷静。

病毒溯源问题还没搞清楚,我们写任何东西,都不是很恰当。现在的情况比“非典”时复杂得多。当时写小说,基本是基于“非典”的情况,人与自然关系的处理,等等。但现在大家对疫情的说法、疫情的书写,都成了敏感问题。

这个没解决前,要发表,还不是太恰当。

我的每本书,都是自然生发出来的

张英:《云中记》这个故事你酝酿了十年,为什么时间会那么久?

阿来:当年汶川地震可以当志愿者,我当了8个月志愿者才回家,后来汶川重建,我也回去看过。

那时我警告自己,我不是以作家身份去的,如果是作家身份,会忘记自己是一个普通人,老是搜罗材料,去干稀奇古怪的事。我是以一个没有受灾的人,去帮助受灾的人的志愿者身份去的,我不容许把自己看成作家。所以当时没有酝酿故事,就是这样一个情绪,总有表达的愿望。

很多人写作靠灵感,有灵感,赶紧抓住写,我自己就写情绪。想写,然后强制自己不写,然后又冲动,反复多时,最后不得不写时,我想,确实到时候了。在写作过程中,须始终保持真正的艺术风格。

如果说《云中记》的酝酿,只能说是一种情绪的酝酿。“5·12”地震是非常大的事,死亡人数接近7万,我看到成千上万的人死亡了,集中在几天。你看见几百人、几十人,有抬过来的,有挖出来的。

“5·12”地震十年,为了纪念,那一天,城市警报拉响了,突然想都十周年了,再也紧崩不住了,我就坐下来写,以前看到的场景、人,都在眼前“复活”了。

写作不光是构思,而是始终贯穿着一种情感,有一股气,气断了,故事能接上,但那个气不在了,不是那个气息了。小说被分为了上下两部分,大家一看,好像是两个人写的。如果写,得把前面十几万字作废,重新写,但这十几万字花了很多心血,又舍不得,反而耽搁下来了。

张英:《尘埃落定》不是刻意要写的,是在大地上的行走,更像是偶然发生的。你比较注重体验,每本小说,都要等待一个时机?

阿来:我不想把写作变成博士论文,更不是按照市场要求。我一步一步,每天都写,按照计划来写。如果在写作过程中,能真正体会到艺术创作带来的激情跟忘我的境界,必须得静下心来。生活像艺术,学习、读书。

我一边读书,一边到现场印证。读当地的文化史料,就去当地,去一次不行,回来看书,发现问题,就再去。读美国的书多,就去美国次数多,今年没法去。读一本书,我希望是喜爱的书,希望从这本书里能得到启发。

我去智利,当地大学请我去教学,我就制订了20天旅行计划,我把地理行程全部删了。我拿着一本聂鲁达的诗集,在诗集当中把地名勾出来——大家都去的地方,凭什么我要去?我要去这些地方。为什么?因为诗人写到了。

许多国家我都没有去过,越南没去过,新加坡没去过,东南亚国家,一个也没去过,因为没有读过它们的书。所以,必须认真生活,像作家一样生活,学习,包括游历,把它都变成创作的一部分。所以,写一本书是自然发生的。

张英:你曾说,文学是你的旅行目的地。

阿来:艺术家这个职业有点奇怪,跟别的职业不一样。别的职业是当领导,上班就去办公室,下班就回去。